Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.16

映画は写真である

僕が死ぬまで心酔し続ける映画監督の一人はやっぱりジム・ジャームッシュである。更に、ジム・ジャームッシュと言ったら結局、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』だと思っている。

何故かと言われても、まあ、そういうものなのだ。

周知のようにジム・ジャームッシュは小津安二郎をリスペクトしていたけれど、またロバート・フランクのことも賞賛している。

ロバート・フランクはアメリカの写真家である。

彼は1950年代に『THE AMERICANS』という、〝ストレート・フォト〟の記念碑的写真集を上梓した写真史のスターだ。

ところで、ジャームッシュがロバート・フランクから受けた影響というのは、彼の処女作『ストレンジャー・ザン・パラダイス』に最も色濃い。

ではその影響がどんなものであったか?というと、それは何のことはない、映画『ストレンジャー・ザン・パラダイス』とは、まるで動くストレート・フォトのような、つまり〝写真〟そのものの風合いを刻印する為に生み出されたかのような映画なのであった。

そういえば、この『ストレンジャー・ザン・パラダイス』に少なからずインスパイアされたと思しき映画に、園子温の『部屋 THE ROOM』という作品があった。僕はこの作品の公開当時(1994年)、無性に心惹かれるものがあって、何度も新宿の劇場に足を運んだことを覚えている。

この映画は全シーンがワンショット長回しだけで構成されていて、観るべきものは何かというと、なんと!感度の荒い16ミリフイルムのモノクロ粒子そのものを鑑賞するという、それはもう、無類のフィルム・フェティッシュな代物であった。

この映画では『ストレンジャー・ザン・パラダイス』とよく似た手法を用いていながら、特筆すべきは〝ザン・パラ〟のドラマツルギー的要素をぎりぎりまで抑え、映画というものの素粒子としてのフィルム、つまり〝写真〟ということの意義の方に問題の焦点があった。

映画と写真との関係、というよりも、そもそも「映画とは連続写真である」という意味において、僕が常々思うところのある作品は、実はあの『プライベート・ライアン』である。

勿論、僕は『プライベート・ライアン』というのは映画としての名編という以上に、人類史上の偉大な事件だったと思っている。これはもう疑うべくもない。

それはどういう観点からそう思うのかというと、僕は映画というものの一つの重大な機能として、合理的、科学的な意味で、未踏の、あるいは失われた時間と空間の〝再現力〟があると思っている。

決して到達し得ない遠い場所や、既に失われた過去の時代を復元し、再生して蘇らせることとは、その精度と科学的根拠に基づいたものであればある程、単なる興行的なエンターテイメントの枠を越え、殆んど人類的な一大事業としての意義を孕むものである。

この意味では、映画というメディアは、これまで数々のこうした偉業を成し遂げてきたわけだが、スピルバーグもまた、この重大な仕事をかつて二度程、それも決定的な形で成し得たと思った瞬間があった。

一つ目は『ジュラシック・パーク』の冒頭、あのブラキオサウルスが登場するシーン。この時程、僕は、ついに恐竜が人類の目の前に姿を現した、と感じた瞬間は無い。

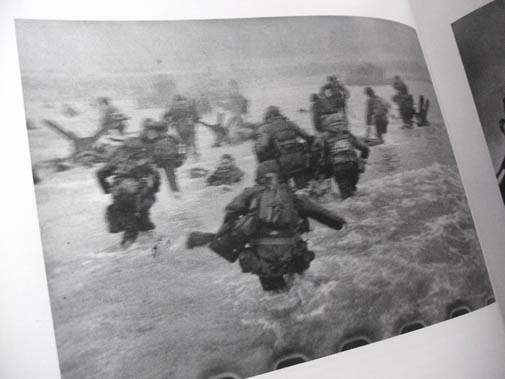

そして二つ目が『プライベート・ライアン』のDデイのシーン。銃撃の中、海面すれすれの手持ちカメラが、ドイツ要塞に向かって突撃する米兵達の後ろ姿を捉えたあの光景。あの瞬間こそ、僕は衝撃に撃たれた。それは映画という表現が持つ、全く最上のインパクトであった。

それはつまり、かつて永久に閉ざされた歴史というブラック・ボックスが、記録映像という客観的証言とは違った生身の視点をもって一斉に解き放たれ、始めて完全再現される姿を目撃することの恐ろしさであった。

あの色、あの粒子、あの空気、あれこそは正しく、これ迄長い間封印されてきた、正真正銘、本物の、かつてアメリカという国家が直面した〝ある日の光景〟に違いないと僕は感じた。

ところで、僕は『プライベート・ライアン』という作品は最初に観た頃から何かしら非常にキューブリック的なものを感じていた。

もっとも、取り立ててどこがというわけではない。何となくにおいのようなものである。

これをよくよく考えてみると、それは勿論、作家総体としてのスピルバーグとの相似関係などではなく、あの『2001年宇宙の旅』が映画史屈指の名匠、スタンリー・キューブリックに於いてさえ明らかな飛躍点であったことと、この『プライベート・ライアン』が全く同程度に〝人類遺産〟の名に相応しい作であると僕が感じていることとの連想によるものと思われる。

勿論、『2001年宇宙の旅』もまた〝決して到達できない遠い場所〟を極めて合理的な科学的根拠に基づいて人類の目の前にビジュアライズして見せた、歴史的偉業である。

つまり僕は『プライベート・ライアン』とは、戦争映画の中の『2001年宇宙の旅』だと思っているのである。

もっとも、本家キューブリックの作品には『フルメタル・ジャケット』という傑出した戦争ものがあるにはある。しかし面白いことに、これを僕は、戦争映画に於ける『時計仕掛けのオレンジ』のようなものだと考えている。

こと映画というものが担う、歴史的人類的意義の重大さ、という意味では、今のところ『2001年宇宙の旅』と並んで『プライベート・ライアン』というのは、まったくもって極北の位置をなしている、というのが僕の(勝手な)見解なのである。

さて、『プライベート・ライアン』という映画を考える場合い、概して語られがちなことと言えば、やはり戦闘シーンのデジタル・エフェクトとかデテール考証の正確さといった技術面に終始することも多いわけで、僕としてはこの点がどうも不満なことである。

というのは、『プライベート・ライアン』が真に優れているのは、何よりあの皮膚感覚の〝喚起力〟にあると思っているからだ。

そう『プライベート・ライアン』とはかつてない、五感に訴える映画なのである。

耳をつんざく迫撃砲の爆音やティーガー戦車の砲撃の凄まじさ。また、機銃掃射が軌条を描いて体をかすめる感覚は、実際に戦闘経験者が度々告白するものである。

そして例えば、嗅覚。

降り出した雨のにおい。むせ返るような埃のにおい。鉄が焼けるにおい。止血剤と生臭い血の臭気。

これらがあたかも実際の戦場を駆け抜けたかのように、観客の脳髄に復元される感覚。

凄まじい戦場の不条理の中では、訓練された兵士達さえ木の葉のように弱々しく卑小な存在となり、その極度の緊張と不安から全感覚が研ぎ澄まされるのであろう。

この作品では、一兵士の体感する出来事のすべてを描くことだけに特化するため、例えば、ヨーロッパ戦線を概観するような一切の説明が排されている。これも観客の〝五感〟を持続させるために不可欠の構造と言える。

それはまるで、不安心理と感受性の相関関係を見せつけられるかのようだ。

そうしてその言い知れぬ心細さの中で、皮肉にも、自然と人とが溶け合う無常観にも似た、紛れもない詩情が生まれている点にこそ注目したい。事実、一人の兵士の目を通した戦場とはこうしたものなのかもしれないのだ。

勿論、今日に於いては『プライベート・ライアン』以降、その姉妹編とも言える傑作『バンド・オブ・ブラザース』や『ザ・パシフィック』(未だきちんと観れていないが)なんかもあるけれど、それにしてもあの臨場感と〝詩情〟にまで至る本作の奥行きをもってして、これを超えるものは未だ無いというのが正直なところである。

さて、ここで『プライベート・ライアン』を考える場合のもう一つのフェーズ、というより、そもそもこの作品がこの作品たり得るための最も重要なファクターについて言及してみよう。それは本作を以って代名詞とも呼べる、あの〝従軍カメラマンの視点〟を想定した手持ち16ミリ風の映像スタイル、ということになる。

僕は既に〝あの色、あの粒子、あの空気、あれこそは正しく、これ迄長い間封印されてきた、正真正銘、本物の、かつてアメリカという国家が直面した〝ある日の光景〟に違いないと感じた〟と書いたけれど、何より重要なことは、その生々しく歴史の封印を決壊させるが如く現出された、在りし日の風景とは、実のところ、従軍カメラマンが撮影した〝写真〟という想定のメタフィクションを通した世界であったことだ。

何度も言うように、僕は『プライベート・ライアン』の〝あの色、あの粒子、あの空気〟程、〝過去〟の再生に成功した例は無いと思っている。

だとするならば、我々にとって最も〝過去らしい過去〟のビジョンとは、他でもなく〝フイルム〟あるいは〝写真〟を通した世界ということになるではないか?

逆に言えばそれは、我々に、肉眼を通して直視できる鮮明な過去という記号は存在しないことを表している。

視覚という感受性のレベルでは、我々は、写真を通してのみ過去を知っているのである。

このことを考える上で、また「映画とは連続写真である」という最も基本的な命題を『プライベート・ライアン』ほど突きつける作品も無いと思う。

というのは、僕は、この作品とはそもそも映画の素粒子としての一コマ、いわば〝写真〟として既に圧倒的に優れていると思うからだ。

例えば、この映画が構想される過程で、最も根深く機能したイメージが、〝映画〟であるところの『史上最大の作戦』であった訳は無いと思う。と、いうより僕は、ロバート・キャパの残したノルマンディー上陸作戦、あの、海面を突撃するぶれた一コマこそ、全ての発端であったに違いないとさえ思っている。

また、事実、『プライベート・ライアン』が他の幾多の〝戦場を想定した場合いの人間ドラマ〟と決定的に違うところは、これまでに記録された実際の戦場と限りなく遜色無いレベルの、いわば本物の〝戦場写真〟が動いていることの意義をおいて他に無いわけで、殊に戦闘シーンの何れを切り取っても、そこには歴史と、被写体と、そこに織り成す〝詩情〟が静止しているということにかけて、僕は『プライベート・ライアン』というのは、新しい時代の一個の戦場写真集と捉えるべきだと思っている。

そしてまた、一枚の写真というものが、本質的に〝時の屍骸の累積〟である、という事実に思い至れば、この作品のひとつひとつのカットが優れていればいる程、そこに漂う〝死臭〟が、あながち図式としての戦争という意味を超えた、もっと根源的な場所から漂ってくるものであることに気付く筈である。

物語という構造を解体した一コマのフイルム、あるいは〝写真〟が如何に多くを語り、多くを決定付けるか、僕はこの作品で痛感した思いであった。

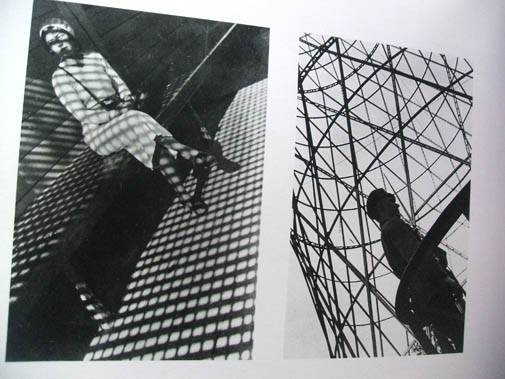

今は昔のことになりつつあるけれど、〝写真としての映画〟という意味においては、元来、物語りを語る効率を重んじる〝エディット〟思想のアメリカ映画より、〝モンタージュ〟発想のヨーロッパの方が相応しいことではあった。

例えば、ゴダールの『女と男のいる舗道』。

『女と男のいる舗道』はゴダール作品の中でも特筆すべき空虚な映画だ。

しかもその空虚さは余りに美しい。

空っぽなものはいつも美しいものである。

僕の思うに、これもまた〝写真〟という以外無い映画であった。

どこから観ても美しく簡素な銀塩プリントを見るようで、豊かなモノクロ階調そのものを愉しむべき映画だと思う。

僕はこれを最初に観た当時、濃密さなんてまっぴらだ、と思っていたし、今でもまあ、そう思っている。

ポップ・アートの中で、結局、ウオーホルが一等重要なのも、一番空っぽだったからである。しかも、ウオーホルも結局、写真の〝薄さ〟を愛している。

『女と男のいる舗道』の〝ストーリー〟は、アンナ・カリーナがキャフェーでうだうだコーヒーか白ワインを飲み、煙草を吸い、会話をする。以上である。

しかし、この映画にはもう、これ以上の何ものも必要ないと思わせる。

なぜなら、それが〝詩〟であり、結局、〝写真〟だからなのだ。

アンナ・カリーナ演じる女優志望の主人公ナナが娼婦へと転落し、呆気なくその短い生涯を閉じるというこの悲劇は、悲劇を悲劇らしく撮らないこと、つまり、厚みや奥行きを全く拒絶するというゴダールの企てによって、結果、〝写真〟の表象性に到達し、やがて、えも言われぬ洒脱な〝写真集〟へと昇華したのであった。

ところで、最後に少々、〝表現〟としての「写真」そのものについても僕の考えを述べておこう。

写真。そう、写真はひとつの創作物だけれども、同時にそれは〝記録装置〟としての前提条件によって〝創作〟に対するアンチテーゼでもあり得る。

実際、僕は、写真、または(僕の言う意味では同義語であるところの)「ストレート・フォト」というものが、表現の在り方においてとても示唆的な、重要なアンチテーゼを投げかけていると感じてきた。

というのは、僕には、あらゆる表現の中で、〝この世につくらなければならないものなど何一つ無い〟という、実は本当のことを、純粋写真の世界だけが、殆ど唯一、端的に伝えているように思えたからだ。

表現とは何も、つくらなければならないからつくるのではないのである。

写真が、元々〝記録装置〟であるという意味は、いわば、見えるようにつくるのではなく、見えてしまうものをどう見るか?という純粋に認識側の問題提起であることを意味する。

つまり、そこでは自我や作為というものがぎりぎりまで削ぎ落とされ、極めてシンプルな視線だけのやり取りが交わされるわけで、その結果、こうあるべきだ、とか、こうありたい、というような個的な倫理や願望の雛形を超越した、はるかに俯瞰的な自然そのものの様態が暴き出されるわけである。

そして、カオスと向き合うスピード…。

思えば、僕がひと頃、一点から塗り固める絵画のようなスタイルに嫌気が差したのは、何より視線を失速させたくないからだった。

僕はトロいことが大嫌いなのである。

僕の愛する表現には、自意識や自尊心のあのあざとさを突き放すための〝スピード〟こそどうしても必要と思われた。

如何にも〝つくりました〟〝描けるんです〟〝表現してみました〟「私はアイデア・マンですから」といった在り方が醸す、あのそこはかとない独善性の虚しさ、これをぎりぎりまで払拭した形式としての「ストレート・フォト」、つまり〝写真〟がそこにあった。

絵画のような表現が宿命的に抱える〝濃密さ〟〝ナイーブさ〟つまり「内面性」が持つかったるさから遠く隔てて削ぎ落としつつ、なお強烈に表現たり得る生き方、世界と溶け合う意思、そういうものが、ウイリアム・クラインやウィージーや桑原甲子雄やロバート・フランクや荒木経惟や森山大道の仕事だと僕は思っているし、いつか、絵画さえかくあることを夢見ている。