Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.6

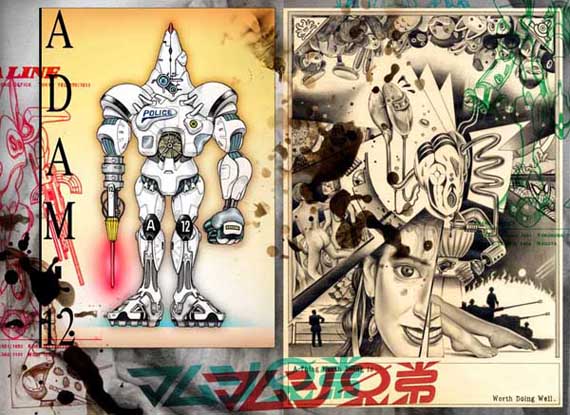

大竹伸朗 『網膜』 シリーズ

さて、この世に、「アニキ」と呼んではばからない人が、果たしてどれくらいいるだろうか?

「ボス」でもない、「おやっさん」でもない、「先生」でもない、何より「アニキ」と呼びたい人。

かっこよくて、スピード感があって、少なからずヤバイ橋を渡っている(感じがする)先達。

とりわけ、この〝ヤバイ橋〟というのが「アニキ」のポイントであろう、と僕は思う。

「アニキ」とはいつも、破格のバイタリティーに加えて、何より、危険と隣り合わせであることを宿命付けられるのである。

「アニキ」とは我々、若輩であるところの後進にとって、常に、人生の修羅場を、ギリギリ低空で疾駆している(ような感じのする)人でなければならないのだ。

では、僕にとっての「アニキ」とは、具体的にどの辺の人かというと、月並みと言えば月並みだが、何よりまずは松田優作ということになるだろう。

これはもう仕方がない。ある世代にとっては、今なお、トラウマと呼べる深刻な影響力である。

なるほど、こうした定番どころでいけば他にも、ショーケンや内田裕也といった辺りが普遍的な「アニキ」像と言えるのかもしれない。

また、昨今で言えば、横山剣さんとか、人によっては、「竹内さん (竹内義和) しかいない!」などという向きも有り得るわけで、誠に様々である。

「アニキ」としては竹内さんも勿論、捨て難い魅力ではあるけれど、実は、僕にはこのようなラインとはまた別に、忘れてはならないココロのアニキがいるのだ。

〝芸術〟のアニキである。大竹伸朗という人だ。

僕がアニキの作品と初めて出会ったのは、バブル期真っ盛りの頃である。

はっきりとは憶えていないが、確か、かつてのアール・ヴィヴァン(今は無き西武系列の美術専門書店)か何かで買った絵ハガキで見たのが最初だったと思う。

僕は元来、80年代に隆盛を極めた「ニュー・ペインティング」(新表現主義、ネオ・ジオ)という芸術運動が大好きで、アニキは80年に画家宣言した横尾のアニキ(横尾忠則)と共に、このニュー・ペインティングの日本代表選手と目されていた。

ニュー・ペインティングとは、平たく言えば、それまでの現代美術特有の、コンセプチュアルな確信犯的態度にノーと言う、極めて私的でプリミティブな表現衝動を擁護する流れであった。

この中でも大竹作品の印象とは、かのニュー・ペインティングの代表格、アンゼルム・キーファーの土着性や、越境する写真家、ピーター・ビアードの絵日記のエッセンスを彷彿とさせる、個的で、カオスな心象風景と、余りに膨大なスクラップ・アートの物質的密度が、何故かジャパニーズな侠気とロンドン・パンクの名のもとに結晶したような…、まあ、要するに、表現本能のワンダーランド、とでも呼びたくなるような代物であった。

僕は彼の作品を幾つか見るうち、完全にいかれてしまった。

これだ!と思った。これこそ本物だ!

ニュー・ペインティングの真骨頂とは、一見、普遍化できない筈の個的な感性や本能という、いわば人間本来の〝個体差〟を、むしろ誰もが持っている〝共通の隔壁〟という逆説において、ある種、アンビバレントに普遍化してゆく点にある。

個体差…、つまりは、力点が、受け手に存在するのではなく、あくまで作家の〝生き様〟視点なのであった。

思えば、かつてマレービチの到達点である「絶対芸術」もまた、何ものも模倣しない、唯一、本能のための絵画であったように、この当時、ニュー・ペインティングや大竹伸朗の作品世界こそ、表現的生き方の〝極北〟とは何か?という僕の問いに、そのスタイル、スピリット共に、明白に答えていたのである。

それは例えば…、

いつまでも終わらない表現世界。永久に解けない謎。生きる限り同時進行し続ける等身大のアート。如何なるエピゴーネン、政治性も標榜せず、何も問題提起することなく、ただ、唯一、〝日記的〟であり得る人生。

それはまるで、現代美術版 『マルメロの陽光』のようだ。

そしてこれこそが、かつて僕が求めた全てであった。

さて、このように、僕はもう長いこと大竹芸術に対するリスペクトと共にやってきた。

しかしながら、その膨大な作品群の中にあってさえ、かつて、ひときわ強いインパクトを残した仕事があった。

『網膜』シリーズである。

実は、この連作は、一連の大竹作品の中でも若干、異色の部類と言える。

というのも、これらは他の多くの作品がそうであるような、あの、ポップで猥雑な喧騒とは若干、趣を異にする。

そう、とても静謐なのである。

静謐というのはつまり、即物的対象を排し、純粋抽象の風合いを持つ、という意味でもある。

作品の体裁としては、無作意に感光してしまった巨大な印画紙を支持体とし、これらに荒々しいドローイングやペイントが加えられ、更にその上から透明樹脂でぶ厚く塗り固めた代物である。四周は無数の布テープで額のように固縛されている。

ベースとなる、この大きな印画紙は、企業が不要品として廃棄していたものが、たまたま感光し、思い掛けなく、色とりどりの抽象模様に発色したものだという。

何といっても『網膜』シリーズは、この色彩!このグラジュエーション!

一言で言えばこれは、「意味」や「意図」や「作意」を根底から無化する作品である。

また、同時に、その樹脂層に滲んだ、光彩しつつも深い色艶の中に、各々が、記憶の在りかを探し求め、或いは強烈にフラッシュバックさせる作品である。

重要なことは、これは透明樹脂に一種の〝レンズ〟の役割りを持たせることで、微細な乱反射と屈折を画面に取り込み、「色料」ではなく「色光」の芸術たらしめている点だろう。

僕はこの画面の内に見えるものこそ、あらゆる色彩、フォルムの過不足ない美というものの全てだと思う。

人間が手を加えたものの、無作意であり得る極限のかたち、人工と自然の究極の調和だとさえ思っている。

例えば、キーファーの、一見、似て非なる土臭い抽象表現と比較してみると面白い。

あちらは本国(ドイツ)の特殊な歴史的背景もあって、圧倒的に叙事詩的であり、観念的である。

キーファーと大竹。西洋と東洋。この辺りが自然観の決定的相違というものか…。

何れにしろ、ゾクゾクする美しさである。

ところで、作家がこの何ものかに〝網膜〟と名付けたことは、非常に的確に作品の構造を言い切っている。

何故なら、この造形物は、例えば、日本現代美術の系譜においては、三木富雄の巨大な「耳」に対して「眼」なのである。

樹脂が角膜を表し、その屈折した先には網膜としての印画紙があって、そこでは光が〝記憶〟として発色している。

『網膜』は大竹自信の〝眼〟であり、同時に、打ち捨てられた名も無き受光層の〝記憶〟である。

因みに、パトリック・ボカノウスキーの実験映画 『天使』 では、この『網膜』に向う光のベクトルとは丁度対象をなす、生命の原理が表されていた。

冒頭、暗い室内に微かな光が差し、様々な段階を経て、次第に光が収束してゆき、やがて全ての根源である太陽に至る。

『天使』、つまり〝天の使い〟である〝光〟が、そもそも何処から遣わされたか?という逆説的な〝神〟の所在を暗示していたのであった。

実は、僕がこの『網膜』シリーズに当時、衝撃を受けたことには、もう一つ、ある純粋に個人的な理由もあった。

僕が初めて『網膜』を見たのは、90年代の初め頃、銀座の「galerie tokoro」だったと思うけれど、これに先立つこと数年前、僕は美大生だった。

この頃、僕が最も影響を受けていたもの、それは〝絵画ではなく〟、むしろ「写真」であった。

なぜ、〝絵画ではなく〟というかっこ付きなのかというと、この当時、僕はどうも〝絵画的〟なものに、少なからず嫌気を感じていて、その根拠となる要因が、「写真」という表現を通じて、逆照射されているように感じられたからだった。

何時のことだったか、何かの雑誌で椹木野衣が、「絵画」はうっとおしいけれど、「写真」は良い。「演劇」なんて間違っているけど、「映画」なら噛り付いてでも観ていたい、という意味の発言をしていた。

当時の僕には、正にこれが言い得ていた。

時代もちょうど、キーファーからジェフ・クゥーンズへ、つまり、ニュー・ペインティングからシミュレーショニズム(ネオ・ポップ)へ、という具合いに、気分であった。

中平卓馬や森山大道を知ったり、荒木経惟の仕事に夢中になったのもこの頃だ。

雑誌『deja-vu』があった。飯沢耕太郎が論陣を張っていた。ストレート・フォトこそ写真であり、また、見るべき〝何か〟だ、と思った。

もっと具体的な体験から言えば、僕は大学で写真科の友人と出会った。

それまでは、一人で行う〝表現らしい行為〟と言うと、「絵画的」なこととばかり考えていた僕には、彼が暗室で行う「現像」という創作プロセスは、実に新鮮なものであった。

一言で言えば、写真の制作工程とは、絵を描くことと比べて、圧倒的に潔く、システマティックであった。

第一、全てのプロセスにマシンが介在する。

また、これ以前に、音楽の制作過程においてもテクノロジーが欠くべからざる役割りを果たすことや、何より、「映画」に対して明確にコンプレックスを抱いていた僕は、今や「絵画」ではトロ過ぎる、と痛感したのだった。

一筆、一筆、内面を重ねていったのでは、何か重要なことを取り逃がす気がした。

僕らの時代はそんな生易しい加速度ではないのだ。

〝絵画的〟なものにまつわる「文化」や、小洒落た人間讃歌、といった偽善的な臭いにも吐き気がした。

このような僕の頭の中には、かつてマルセル・デュシャンが唱えた「自動書記(オートマティシズム)」という言葉が巡っていた。

未練がましく、こってり塗り込めるのではなく、その瞬間、瞬間を高速で取捨選択してゆきたい。

早い話が、現像液に浸して、定着液に漬けて、水洗いして、ダメならポイだ!

もはや〝厚み〟や〝内面〟が視線を失速させる元凶であることは、60年代に、既に、ウォーホルが証明したではないか。

僕の考える美しさとは、すなわちソリッドで、鋭利な光沢と、何より〝薄さ〟を備えていなければならない。

こうした意味において、「写真」、殊にストレート・フォトとは、創作行為における、最も削ぎ落とされた、垢抜けたスタイルだったのである。

やがて、友人に倣って、見よう見真似で暗室作業を始めた僕は、しかし、思い掛けず、本来の写真以上に魅惑的な〝ブツ〟を発見することになる。

発見現場は暗室のゴミ箱の中!

そう、それこそが、かくいう、〝不要品として廃棄された印画紙が無作為に感光し、思い掛けなく、色とりどりの抽象模様に発色したもの〟だったのである。

現像液の残ったままの印画紙が液の附着した部分だけ抽象的な像をあらわし、銀を腐食させ、得も言われぬ極彩色のフォルムとグラジュエーションをかたち作っている。

僕は一目で、これに夢中になった。

何せ、これほど自律的な孤高の美を、果たしてこの世のどれだけの人間が気付いていよう?という考えが僕を有頂天にした。

それと同時に、僕はこの印画紙を見ていて、何か意図的に美をつくり出そうとすることの、そこはかとない愚かしさに思い至った。

何故なら、この打ち捨てられた印画紙のように、この世界は既に完璧であり、わざわざつくらなければならないものなど初めから無いように思われたからだ。

そもそも人間が美を生み出そうという幻想に陥るのは、〝必要〟や〝可能〟のせいではなく、〝衝動〟のせいだ。

では、そんな人間が、いや、少なくとも僕自身が美を巡って出来得ること、それは例えば、〝介在〟することだけかもしれないと思った。

美に近接し、美に戯れ、美を仲立ちし、そしていつも覚めた眼差しで美を見つめ続けること…、これだけかもしれない。

まぁ、何れにしろ、これ以降、僕にとっての〝暗室作業〟とは、もっぱら、他人が捨てた失敗作(印画紙)を彩集 、あるいは、〝パクる〟こと、になってしまった。

つまり、大竹伸朗の『網膜』は、僕のあの印画紙を大伸ばしに増幅したもの、そのものだったのである。

もっとも、僕の印画紙の方はみるみる間に色褪せ、セピア色の〝記憶の色彩〟へと変貌してしまったわけだが、しかし、それでも未練がましく、一応、自分のつくりものの世界へと織り込ませている辺りは、ある意味、〝美の記憶〟というもののおぼろげな所在を手探りするようなものである。

2006年、大竹伸朗による一大回顧展、「全景」展が東京都現代美術館において開催された。

実は〝アニキ〟の作品と対面すること、とんとご無沙汰であった僕も、勿論、楽しみにこれを観に行った。

かつてないボリューム!爆発的なメモリアルの洪水!思った通りだ。

間違いなく「全景」は、これぞ大竹芸術の面目躍如、と呼ぶに相応しい、ぶ厚いものであった。

ギターを掻き鳴らす神様ご本人を最後に、会場を後にした僕は、しかし、何処となく釈然としないまま、日暮れた木場の街を歩いていた。

いやはや凄かった。実際、〝歴史〟に残る回顧展だったと思う。

だが…、実のところ、何かが響かない。

何故か、はまるべきところに熱いものが注入されない…。

この覚めた感じは何だろう?まるで重要な冠婚葬祭の場で、しかるべき感情が沸き上がらない時のような、府に落ちない感覚。

しかも、後のことになるが、この時、買った、大竹伸朗 著 『ネオンと絵具箱』は明確な理由も無いまま、僕にはもうひとつ退屈であった。

これはどうしたことだろう?

勿論、アニキが失速した、というわけでは決してない。

それどころか、アニキは最高のポテンシャルで、今も、確実に疾走し続けている。

だとすれば…、あるいは、原因は一つ。

僕が僕自身に飽き始めているということなのだろうか?