Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.29

夜間飛行 ~ 存在することは、存在しない人生の死を意味する

夜は、海のようだ。

誰しもが、その濃紺の深淵に潜行する時、世界から儚(はかな)く隔絶される奇妙な繭に包まれる。

それは寂しさであり、優しさであり、可能性と不可能性の潮(うしお)を混濁させる夢幻のすみかだ。

ただし、この繭は、夜そのものによって醸成されるのではない。

それは、蛍光塗料を塗られた羅針計の針のように、闇に発光する性質を持っているから、不躾な陽射しの元では、あまりに見えにくいだけなのである。

そういえば、サン=テグジュペリの『夜間飛行』の中でも、漆黒の大空を暗い海原に例え、夜の機影の頼りなさを船の航海に例えた比喩が度々登場する。

『夜間飛行』という作品は、〈夜〉とは何か?ということを考えさせる意味でも、忘れてはならない作品であった。

そこでは、時間的にも空間的にもあらゆる意味で、圧巻なスケールを駆使して、たった一つの夜を浮き彫りにしている。

取り立てて意味は無いにしろ、作者、サン=テグジュペリの没年は今の僕と同じ歳、そして偵察飛行に出かけたまま消息を絶った日は、たまたま、僕の誕生日と同じ日なのである。

プロットの双頭を成す、主人公のひとり、夜間航空郵便のパイロット、ファビアンは、パダゴニアからブエノスアイレス間を飛行中、不測の暴風雨に巻き込まれる。

事態は次第に切迫してゆき、刻一刻と、希望という希望は彼の指の間から砂のようにこぼれ落ちてゆく。

やがて万策尽きる中、もはや前進する意志そのものの中に、微かな生の手ごたえを見出すのみとなった。

そして最終的に、それが〝罠〟と知りつつ、ファビアンは幻のように煌めく神秘の星々へと向かって上昇してゆくのであった。

罠であると、充分に承知していた。穴のなかに光る三つの星、そこへむかって上昇する、するといずれは降りられなくなり、どこまでも星をめがけておびき寄せられていくしかなくなる…。

だが光への飢えはあまりにも激しかった。彼は昇った。

(サン=テグジュペリ/二木麻里 訳 『夜間飛行』光文社古典新訳文庫より)

★

僕はやたらと〝ファミレス〟が好きで、何かとあれに日参する毎日である。

とはいえ、昼間に行くことは殆ど無い。いや、まったく無い。

何時、行くのかと言えば、ほぼ、深夜と決まっている。

やることは書き物とあと考え事。

まあ、取り留めもなく、構想っぽいものを練ってみたり、あとはひたすら夜想するのである。

そんな程度のことをするのに、何故、わざわざ出掛けて行くのかといえば、(当たり前だけど)自宅だとどうもこう、〝リアル〟な気分になれないからだ。

鎧を脱ぎ捨て、戦闘モードを解除してしまうと、〝作業〟はできても、〝構想〟は難しいと感じることがある。

その点、深夜の止まり木的なあの空間は、非常に心地良い他者との距離感、つまり適度な緊張とテンションを保てるのだ(だからって、マルクスじゃあるまいし、図書館で何かしようなんて考えたことも無いよ)。

〝心地良い他人との距離感〟とは言い換えれば、エレガントな孤独、がそこにあるということである。

つまり、ポイントはやはり、〝孤独〟の所在なのだ。

ところで、かつて僕がこういう都会的な〝気怠い孤独〟をエレガントなものとして愛するようになった一つの原風景とも呼べる絵画があった。

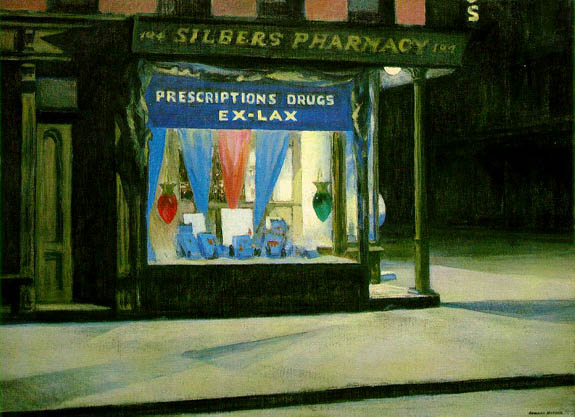

それはエドワード・ホッパーの『ナイトホークス』。

深夜、コーヒー・スタンドのありふれた情景。静寂に沈むひとつの夜が、人間の孤独というものの真実の手応えを孕んで、精緻な寡黙さで切り取られている。

この絵画が描き出す、存在の〝空〟、もしくは〝もののあはれ〟は本物である。

僕は、ある程度早い時期にこうしたものに出会ったお陰で、ドラマチックな、あるいはドラスティックな事柄ばかりが多くを語るわけではないと学んだ気がする。

★

ファミレスで時間を過ごすことは、僕の場合、昨日今日に始まったことではない。最も熱烈にこれを利用しまくっていたのは、学生の頃から社会人になって暫くの間だったと思う。

その頃、僕には相棒とも呼べる友人がいて、こいつと兎に角、何でもかんでも、闇雲に語り明かしたものである。

大抵は深夜、話題は殆どが映画のことばかり。

それはもう、今から考えれば、狂的な情熱でもって、わけもわからず語り狂っていた。

そして、いつもひとしきり語りまくると、一旦、店を出て、今度は友人の車で真夜中のドライブと洒落込む。話題は映画。

赴く方向はいつも、神奈川、山梨と抜けて山中湖方面。深夜の青木ヶ原沿道を疾走したり、時には静岡まで足を伸ばし、熱海まで海を見に行ったりした。

大体、こういうことを、若いスタミナにまかせて、夜を徹して行うわけだが、慣わしとしては夜明け頃、再び、手近なファミレスを見つけて、しめに語り尽くすのであった。

話題は、映画、映画、映画…。

あの頃、僕らにとって夜は、黒い太陽だった。

宝の蔵に閉じ込められて二度と外には出られないおとぎ話の盗賊のように、つめたい宝石に囲まれて、かぎりなく富裕でありながら死を宣告された身として、彼らはさまよっていたのである。

(サン=テグジュペリ/二木麻里 訳 『夜間飛行』光文社古典新訳文庫より)

★

エドワード・ホッパーの芸術が歴史の文脈に於いても重要と見なされるのは、抽象表現主義やネオ・ダダ、ポップ・アートに先立って、内省的物語性を拒否した、いわば、〝写真〟の表象性にも通底する、あの独特の空虚な哀感に通じているからで、この点こそ、後のニューヨークを中心とする現代美術の傾向を、既に指し示しているからである。

それまでのヨーロッパ近代絵画は、視覚文化史最大の発明としての「写真」が持つ、あの〝死臭〟にも似た独特の表現的側面、つまり、安易な内面化を許さない、冷徹な客観性だけが醸すものの本質、について無自覚であった。

エドワード・ホッパーの絵画とは、表現でありながら、どこか表現性を拒否するような、物語を感じさせるようでいて、ぶったぎられた変哲もないスナップ・ショットを見せられているような、何か不可思議な宙吊り感へと鑑賞者を誘う。

それはつまり、伝統絵画の系譜から言えば、あたかも絵画であって絵画でないもののようである。

そしてそういう在り方こそが、パリの芸術(殆ど人間礼賛に基づく豊潤さの美学)が〝俗物〟と冷笑した、予見的モダニズムの粋であった。

★

ひとりの人間の、たったちっぽけな記憶の中にも、実に様々な夜の情景がある。

夜といえば僕は以前、勤めていた会社で、もう、年中、泊まり込みで仕事をしていた。

以って然るべき法規などガン無視で、果てしなく作業にのみ追われていた。

しかも、0時を過ぎると仕事の片わら、ビールやワンカップなどやりだす。

こうして僕は、夜中に嫌ってほど飲み喰いし、べろんべろんに酔っ払いながら仕事をしていたから、その結果、数年で、10キロ以上、太ってしまった。

そして後に、今度はその腹いせとして、モチベーションたっぷりのハードなダイエットにより、きっちり20キロ痩せてやったのだった(健康保険のカウンセラーからは、あなたはデキる人です!と褒められたけど、それなら煙草もやめられるはずっ!、と言われた時は、ムリです、と即答したね)。

まあ、そんな夜を過ごしていた頃もあったのである。

そういえば、この頃の逸話でいうと、件の会社は、裏がびっしり墓場になっていて、おまけにビルが寺の経営だから、下でしょっちゅう葬儀をやっている。したがって僕らは日常的に、霊柩車を、煙草を吸いながら見下ろしていたわけである。

まあ、そんなロケーションだから、ご察しのように、あんなことこんなこともあるにはあった。

例えば、この会社のフロアで、夜、たった独り、仕事をしていると、時々、ムショーに、人が後ろを通り過ぎる気配がする。エレベーターから降りて奥のトイレに向かう人の気配がするのである(トイレの小窓の下は全面墓場)。

もっとも僕も当時は、仕事でわけがわからなくなっていたから、単に気のせいと思っていたのだが、ある時、エレベーターがチンと鳴り、奥へ入って行く感覚が明確にあったから、流石に今のは、別フロアからトイレを使いに来たんだろうと確信し、自信を持って確認したら、やっぱり誰もいなかった、なんてこともあった。

また、その手の感性があるという奴が、あのコピー機の前にいつもいるんだよ、とか平然と言ってたり、同僚が独り泊まりで寝ていたら、近づいてくる足音がある。警備員が来ちゃったのかな、不味いな(この会社に管理人や警備員は、警報器でも作動しない限り、存在しない)と思って、ふと見ると、2メートル50はあるパーテーションの上から人が覗いていた、などということも聞いている。

ついでに言うと、僕自身の体験としては、ある夜、エレベーターに乗った時(自転車を押して、ちょうど扉に背を向けて乗っていた)、3階と押したはずなのに、いつ迄経っても到着しない。やがて何か止まった感触があり、すると突然、「暫くお待ち下さい」という、聞いたこともないアナウンスが連呼されだした。この時、初めて振り返って階数表示を見ると、何故か、押してもいない最上階から降り始めたところだった。奇妙にも、また、3階には止まらず、再び1階に逆戻り。

僕はこの時点で何か嫌~な予感がしたから、念のため、おずおずと下から見上げてみた。すると、やっぱり!最上階の電気は消えていた。と、いうより、この時期、確か最上階は空き室だった筈である…(因みに、戸を背にしていたからわからなかったけど、もしやあの時、無人の最上階の扉が開いていたら…なんて)。

どうでもいいことだけど、この会社にはちゃっかり、社長室にだけお札が貼ってあったのである。

もしあのまま話を聞き入れて、相手の気持ちに寄り添ったうえ、冒険譚をまともに受けとめるようなことをしていたら、本人は神秘の国から生還したのだと自分でも思い込んでしまうだろう。だが、ひとを怖がらせる唯一のものが神秘なのだ。誰もが暗闇の井戸の底に降り、また昇ってきて、べつに何もなかったよと言えるようでなければならない。

(サン=テグジュペリ/二木麻里 訳 『夜間飛行』光文社古典新訳文庫より)

★

ところで、〝冷徹な客観性だけが醸すものの本質〟という意味でいうと、僕はホッパーの表現の核心部分を明白な形に進化させた例が、ジョージ・シーガルの彫刻だと思っている。

そこでは、〝人型〟のものたちが空間を、単に〝容積〟という客観的純粋さに於いて侵犯し、起立し、凍りついている。

勿論、中身はがらんどうなのであって、一切の内省性は拒絶される。が、しかし、にも拘らず、その表象は、殆ど異様な迄に生々しい日常の既視感を喚起させる。それも、ごく身近なありふれた情景の一コマを。

この感性、問題提起の在り方は、古典的ヨーロッパ芸術の系譜に連なるものではなく、もっと遥かに醒めた、客観的視点、それこそ〝純粋写真〟のフィールドを想起させる。

内向する、創意にまみれた絵画的視点とは別物の、空虚なまでに開かれた、澄んだ眼差し。あたかもファインダーを覗き込む時のような、醒めたリアリティーと認識世界がそこにはあった。

つまり僕は、アメリカに代表される現代美術と、パリにシンボライズされる近代芸術を分けた一線には、良し悪しは別として、何か、「写真」というキーワードが横たわっている気がするのだ。

かつて時代は、デッサンを軸とするエモーショナルな悲喜こもごもから、「写真」が持つ即物的客観性へと、視覚領域の問題をシフトさせたのである。

しかもそれを、決定的な過去への決別、というかたちで際立たせた〝事件〟が、アンディー・ウォーホルの登場であった。

彼は絵を描かず、写真を複製し、工房で刷らせる。しかも、作品の裏には何も意味が無い、という。これは言い換えれば、表象(物質)をただ、物理的に見つめるという運動、このシンプルなやり取りをおいて、ことさら美は無いと言っているのである。

そうして彼は、〝厚み〟を徹底的に否定した。

そういえば、僕は以前、人生に三度だけ信じ難い体験をした、と書いたことがあったけど、実はもう一度だけあった。ちょっとした奇跡のような体験…、これを、ひょんなことから思い出した。

その夜がいつだったか、はっきり憶えているし、断定できる。今から20年くらい前、台風か何かの大雨で丸ノ内線が浸水したってことを憶えている人もいると思う。つまり、あの日のこと。

僕はたまたまその日、会社(新卒で入った最初の会社)の引っ越しがあり、重たい荷物を抱えて家路につく途中、通勤に使っていた丸ノ内線がああいうことになってしまったのだった。

しかし何とか新宿まで辿り着いた僕は、停車している京王線の最後尾の座席に腰を降ろしていた。

ダイヤが乱れているせいで、車内はがらがらである。

すると、一人のおじさんがおもむろに乗り込んで来て、つかつかとこっちにやって来る。

そして、僕の真横に座った。

何度も言うが、その車輌の席はがらがらなのである。

言うまでもなく、僕は、嫌だな、イカれた奴かな、と思った。

そういえば、おじさんのなり、というか雰囲気は、どこかちゃらんぽらんだったような気もする。

やがて案の定、おじさんは、ぶつぶつ、何か問わず語りに喋り始めた。

何を言っているのかというと、飲みに行って、何か酷い目にあった、というようなことを言っている。

こうなるともう仕方が無い。何かあったんですか?と尋ねるより他ないのである。

おじさんは水を得たように話し始めた。

大方、やれやれと聞き流していた僕だったが、しかし、どうやらこの人が僕に言いたいことというのは、次のようなものであることが解った。

入り口がエレベーターしかなく、非常階段が客の行けない裏手にある。そういう店に、決して入ってはいけない。

さて、その次の日、僕は煩わしい、引っ越し作業が完了した開放感と、(確か)金曜だったこともあって、会社の先輩と二人、カラオケに行くことになった。

場所は歌舞伎町付近。

ひとしきり呑んで唄った後、僕らは店を出て、夜のネオン街を何となく歩いていた。

すると、一人の客引きが来て、何かしらヤラシくてお得なことを持ちかける(当然だが)。

当時、僕は、社会人としては全くのヒヨッコだったが、それでも高校の頃、先生に、歌舞伎町の客引きにだけは絶対、ついて行ってはイカン!とたしなめられていたから、さすがにそんな気はなく、一旦はやり過ごした。

しかしこの時、実に、意外なことが起こったのだった。

普段はまず自己主張しない、非常に気弱な先輩が、何か、妙~に、この話にそそられた様子で、しきりと「行ってみてもいいんじゃないか?」などと言い出したのだ。

挙句に、「何故なら…」と、自らの見解をとうとうと述べ始める。

「ええええ~っ!行っちゃって大丈夫なんスかね?」

「まあ、大丈夫だろ。第一、結果がどうあれ、人生は自分で切り開かなきゃ、その結末すらわからんだろ?仕事も同じだよ」みたいな論調の結果、僕としても、まあ、人生の先輩がこうまで言うんだから、ひょっとすると、大丈夫なのかも…、世の中なんてそんなものなのかな?と、いとも簡単に、先輩の提唱する〝攻めの人生〟とやらに賛同してしまったのだった。

そして案内されたのが、コマ劇場の向かい(!)。怪しい雑居ビル…。

エレベーターで上がると、僕はふと心によぎるものがあった。どこかで聞いた気がする。入り口がエレベーターだけで非常階段が無いこの状況を…。

しかし僕は全く動じなかった。深く考えることさえしなかった。

「まさか…な」

新しい未来の扉を叩く時、決して考え過ぎてはいけない。世の中とは、十把一絡げに語れるほど紋切り型のちっぽけなものではないはずなのだ…。

さて、ここまで書いて、もはや結末を語るまでもないが、一応、記しておくと、この後、僕と先輩は、お姉ちゃん達と、よりによって傍若無人のどんちゃん騒ぎを演じ(僕は新撰組の話題でフロア・レディーと意気投合!)、お会計になったところで、これが酷いボッタクリ・バーと判明(隣の客は10万請求され、奥に連れ込まれていた)。

当然、ごねた僕らは、お客さん、ちょっと待ってて下さいと言われ、入り口に待たされたが、階段が無いから逃げようもなく、そのうち、恐怖のエレベーターがチンと開くと、中から、でっぷりした、絵に描いたようなザ・ヤクザが…。

「われながら頭がおかしいな」とファビアンは思った。「笑うなんて。二人とも、もう終わりなのに」

(サン=テグジュペリ/二木麻里 訳 『夜間飛行』光文社古典新訳文庫より)

★

先に、ジョージ・シーガルの作品の印象を、〝人型〟のものたちが空間を、単に〝容積〟という客観的純粋さ、に於いて侵犯し、起立し、凍りついているように見える、と書いたけれど、実に、この印象こそ、僕の思う、エドワード・ホッパーの絵画そのもののことでもあった。

ホッパーの描く作品世界では、人も物も、全てが孤高の存在である。

道化師がカフェで一服点けている、彼の代表作『Soir Blew』(1914)のように、例え、群衆を描いていても、そこでは人々の視線が決して交わることはないし、また、『Chop Suey』(1929)のように、一見、賑やかな歓談の場面でさえ、2人というよりは〝1+1〟という風に見えてくる。

更に、『Drug Store』(1927)や『Early Sunday Morning』(1930)に於いては、永遠に〝気配〟だけを封じ込める街角が、刻印されている。

こうした、一貫して〝個〟の残像を伝える、彼の率直な手法は、やがて厳然たる、最も本来的な〝存在〟に対する疑問、つまり、瞬間、瞬間に於いて空間を切り裂き、侵犯する、我々というものの不思議、あるいは純粋さ、儚さ、そしてまたその先には、明白過ぎるほど明白な、ある種の宇宙観が立ち現れるのであった。

それは例えば、映画『女と男のいる舗道』の中に登場する、あの不可思議な謎掛け、「話すことは話さずにいる人生の死を意味する」という文言になぞらえれば、〝存在することは、存在しない人生の死を意味する〟(すなわち、生とは死からの断固たる決別である)という、これ以上ないシンプルな存在論を投げかけているようでもあった。

「人生を利害なしに生きること」

勿論、生きることは、いろんな夜の情景を積み重ねることと同義でもあるわけで、誰しもが、ざっと考えただけでも、手のひらからこぼれ落ちる程度は、それなりに印象深い夜を抱えていることだろう。

僕にしても、大概は、愚にも付かぬ不肖の夜が悪戯に濫造されるばかりではあるが、しかし、何処となく心に残る記憶の幾つかは、確かにある。

例えば、昔、極端に金が無かった頃、呑みには行けないので、知人と酒を買ってきて、どこか変わった場所で呑もうということになった。

そして思いついたのが何と、バス停。

知り合いなど乗降客が次々やってきては、ひっきりなしに、何してるの?と尋ねられ、今、宴会中なんだよ、とかえしながら延々、呑み続けたっけ。

しかし、実は、これが意外な盛り上がりを見せ、終いには近くの住宅地に入って行って、閑静な闇に沈む街路の真ん中で、胡座をかいたり、転げ回ったりしながら、酒宴はいつ果てるともなく続いたのであった。

そしてまた、全く別の記憶を辿れば、かつて父親が存命だった頃、ひとつ、若いうちに海外を見せておきたいというので、ロンドンに長期出張していた親父が僕を呼び寄せ、ニューヨークで落ち合ったことがあった。

しかし、この親父というのが、〝修羅〟が付く程、時間にルーズな人間で、僕が約束の時間に空港に着いても、一向に姿を現さない。

閑散とした深夜の空港ロビーは、数時間も待つうち、徐々にシャッターなど、閉め出す始末で、あの時は参った。

何が参ったかというと、当時はニューヨークというのは、アパッチ砦並みの犯罪発生率を誇る、世界屈指のバイオレンス・シティーだったわけである。

おまけにそれはバブル真っ盛りの頃で、あわや、ジャパン・マネー(当時、最強)を抱えた丸腰の日本人が、夜のマンハッタンに、あてどなく放り出されるところだったのである。

もっとも、親父はすんでのところで、のうのうとやって来た。僕は余りに肝を冷やしたせいで、怒る気にもなれなかった。

ホテルに向かうタクシーの中で親父が、マイク・タイソンみたいな黒人の運転手に、遅くなっちゃったけど、今からでもセントラル・パークに行って、できれば中に入れないか?と聞くと、運転手は、

「バカ言うなよ。夜のセントラル・パークはヤクの売人がウヨウヨしてて、例え、車であっても銃撃され、確実に殺されるよ」と…。

そのときもリヴィエールは今夜のような孤独を感じたが、すぐにその孤独の豊饒さを悟ってもいた。あの音楽が伝える言葉は内に秘めた優しさをそなえて、平凡な人びとのなかでただ自分の胸にだけ届いた。

(サン=テグジュペリ/二木麻里 訳 『夜間飛行』光文社古典新訳文庫より)

さて、ちょうど一年前の深夜である。

例によって僕がファミレスで書き物などして帰って来ると、道路脇に路駐された車の下辺りから、か細いが妙に気丈なミューミューという鳴き声がする。

覗いてみたら、やっぱり仔猫だった。

昔、紋切型の日本映画やドラマなんかで、やたらこんなシチュエーションにお目にかかった気がする(あれはやっぱり『ティファニーで朝食を』からきてたんだろうな)。

しかし生憎と僕は、猫は大好きだが、ペットを飼おうという気持ちはさらさら無かった。

が、しかし、これはさすがに捨て置けない状況であった。

何故なら、この猫はまだネズミくらいの大きさの乳児で、おまけに片目が潰れそうな程、腫れ上がっているではないか。

そういうわけで、後先考えず、取り敢えず緊急措置として連れ帰った。

それっきりである。

それっきり、今はすっかりこの猫と暮らしている。

ひとつの夜の向こうからひょっこり現れた猫と…。