Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.19

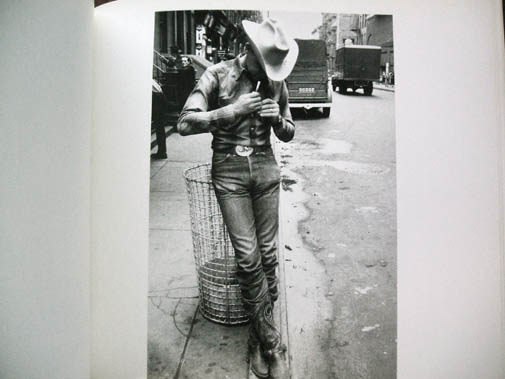

それでも旅立て、カウボーイ! 映画 『真夜中のカーボーイ』

俺達は帆船のジョンB号でやって来た

じいさんと俺で

俺達はナッソーの町を歩き回った

飲みあかし、ケンカに巻き込まれた

もうクタクタさ、家に帰りたいよ

ジョンB号に帆をあげろ

風をいっぱいに受けた

メインセイルを見てみなよ

陸にいるキャプテンを呼ぼう

故郷に帰しておくれ

故郷に帰りたい

どうして帰してくれないんだい、yeah,yeah

もうクタクタさ

家に帰りたいよ

ザ・ビーチ・ボーイズ/kuni Takeuchi 訳 『スループ・ジョン・B』より

「着いてすぐ帰る事を考えるのが“観光客(ツーリスト)”

“旅行者(トラベラー)は帰国しない事もある”」

「無計画(ノー・プラン)が旅程(プラン)だ」

映画『シェルタリング・スカイ』より

思えば昨今、新卒の就職内定率が深刻な低調を極め、超氷河期などと揶揄されて久しいわけである。

そうでなくともこの国は、今後、少子高齢化の一途を辿り、既に頭打ちの経済成長率に加え、将来は中国やインドに経済大国の地位を明け渡すことが予想されるという。その要因の一つは、正にこの若い労働人口の減少だとの指摘もあるようだが、その貴重な国家資源であるべき若者が、学び、磨かれ、やがて社会の中核を担うべき場をあらかじめ閉ざされているわけである。

中途採用に尽いても、何かといえば、当社は即戦力を求めております、などとしたり顔でのたまい、何の後ろめたさも無いまま、実は皆で力を合わせてこの国の将来を殺しているわけである。

企業の、手っ取り早く利益を求める思惑や台所事情も解るが、しかし、若い可能性を育てられない社会が老いた時、一体、誰に食わせてもらえばいいのだろう?

それは何れ遠からず、我が身に降りかかってくることなのだ。

そういうわけで、行き場の無い若者達が、それこそあてどなく、街をほっつき歩いているのが今日の世相であるけれど、さて、そういうことなら僕も、かつて随分とほっつき歩いたものである。あてどなく…。

★

大分、昔のことだけど、ある時、踏んだり蹴ったりな、まったくやる瀬無い状況におかれていた僕は、とある場所で知り合ったある奴に誘われて恵比寿まで出掛けたことがあった。

行った先というのは、確か〝ビーズ〟の誰それとマブダチ(!)の何とかさんに会わせたいとか言う話しで、〝ビーズ〟が何なのかさっぱりだった僕は、泣け無しの電車賃はたいてのこのこ出掛けて行ったわけである。

さて、と。この顛末はもう大方お察しのように、〝ビーズ〟とマブダチ(?)の何とかさんが僕なんかにお目通しする目的とは、何のことはない、ネズミ講みたいな勧誘販売のセールスなのであった。

まあ、僕としてはとんだペテンに遭ったわけだ。

とは言え、そんなモンキー・ビジネスに取り込まれなかったからいいようなものの(そりゃそうだ!)、その後、僕を誘った奴と安酒をひっかけながら喧々諤々。結局、奴も本質的に悪質では無かったが、まあ、その、単純に馬鹿だったのである。

ところで、問題なのは、そんなことをやっているうち、僕はすっかり終電を逃し、独り、新宿で夜を明かさなければならなくなったことだ。

当時、僕は文無しである。

やむに止まれず、僕は闇に沈む高層ビルの足元から、かつて一時期を過ごした代々木界隈を徘徊し、ともかく始発を待つことにした。

広大な副都心の夜は、一種、非情な迄に喧騒の名残りを消し去っている。

俗悪な酒の酔いもあってもうクタクタな僕は、まったく散々な気分で冷えた石段に腰を下ろし、様々なことを考えた。

取り留めも無く、やり場の無い想いや記憶が湧き上がっては消え、過去の眩さばかりが明白に像を結ぶ不思議に反し、例え始発が動いても、それがそのまま〝希望〟を意味しない現実をまた想った。

中央公園のベンチで横になり、ふと、気配を感じると、得体の知れない人影が近づいている。僕が起きると、影はそそくさと木陰に滑り込んだ。

やれやれ、またもや僕は、都会の闇の深さを理解し、自由気ままというものの真実痛ましい本質に思い遣られてしまった…。

と、まあ、僕の些細な体験談は以上のようなものだが、勿論、こんなささやかな放蕩経験なら誰しも無縁な人もあるまい。

何せあの、濃紺に沈む街(無人の海底都市)を彷徨ったことのある者なら、そこでは誰もが皆、孤高の漂泊者(ストレンジャー)なのである。

実際、僕も、こんな無為な刻(とき)をそれなりに多く過した人生ではあったと思う。

それにしても、あの時、あの頃の、胸を締め付けられるような心細さ、寂しさ、恥辱感や無力感…。

果たして、そういうものを、歳を経るごとに、忘れてしまった方が良いのか、はたまた憶えておくべきなのだろうか…? まあ、その辺はよくわからないにしろ、ともかくこんな時、僕には決まって、ある旋律が幻のように蘇って来るのであった。

ハリー・二ルソン『うわさの男(Everybody's Talkin')』

1969年のアメリカ映画 『真夜中のカーボーイ』の中で印象的に使われた挿入歌である。

さて、『真夜中のカーボーイ』とは、勿論、アメリカン・ニューシネマを代表する傑作中の傑作にして、後の〝ロード・ムービー〟のバイブルとも呼べる作品だ。

因みに〝ロード・ムービー〟というのは、移動視点を主眼にした映画、つまり〝放浪〟をテーマにした作品群を指す言葉である。

ロード・ムービーと言えば、僕あたりも、かつて、『都会のアリス』『パリ、テキサス』といったヴィム・ヴェンダース作品や一連のジム・ジャームッシュ作品、また、アラン・タネールの秀作『白い町で』とか、古くを辿れば映画に限らず、小説『ライ麦畑でつかまえて』(サリンジャー)や、その筋の元祖的金字塔、ジャック・ケルアック 『オン・ザ・ロード(路上)』といった〝放浪もの〟の王道に根深く影響されてきたわけである。

こうした中でも、僕は『真夜中のカーボーイ』というのはやはり、ロードものの一つの到達点だと思っているし、また、特別なリスペクトを禁じ得ない一本なのであった。

ところで、そのストーリーをざっと紹介しておくと…、性的トラウマのために、むしろ性の妄想を過剰に膨らませた純粋な青年、ジョーが、誇りと尊厳を求めて故郷(テキサス)を捨て、都会(ニューヨーク)へと旅立つわけだが、待っていたのは(勿論?)、余りに酷薄な現実だった。

人々の無感心、狡猾さ、欺瞞、裏切り…。

ジョーは、恥辱とプライドの狭間でもがき、凍てつく都市を彷徨いながら、気が付けば、どん底の宿無しへと落ちていた。

しかし、そんな絶望の中で芽生えた、ホームレスのペテン師、ラッツォ(ネズ公)との薄氷の友情だけが、やがて灯台の灯のように彼の行動を決定してゆく。

病魔に侵されたラッツォの願いで、二人は光溢れるマイアミを目指すが、〝絆〟の終わりは突然やって来る…。

ラッツォも又、ジョーが出会った、長距離乗り合いバスの乗客の一人に過ぎなかったのである。

人生の僅かなひと時を共有し、分かち合い、また、去って行った。

ジョーは再び独りになった。

かつて、夢見た誇りの象徴(カウボーイ・スタイル)もパーキングのゴミ貯めに捨ててしまった。

しかし、だからといって、物語り(人生)は、決して何処にも行き着かぬまま、ただ、ゆったりと、いつまでも流れ続けるのであった…。

僕は、時には物語りとは、願望や理想というのでなく、ありのままのこの世界を映すものでなくてはならないと思っている。

映画『書を捨てよ町へ出よう』の中で、「ポランスキーも大島渚もアントニオーニもウォーホルも、電気がつけば消えてしまう世界だ. まっぴるまの町に、ビルの壁に、映画がうつせるか!」っていうのがあったけど、例えば『真夜中のカーボーイ』のファースト・ショット、真っさらなスクリーンを思わせる巨大な白看板がズーム・アウトしてゆき、乾いたテキサスの風景をバックに、西部劇を象徴する馬の嘶きが響き渡るあの瞬間、これから映画というもののファンタジーとしての虚構性がホワイト・アウトし、(電気がついた世界の)〝虚構らしからぬ虚構〟がそこに映し出されることを知った。

『真夜中のカーボーイ』とは、僕らの世界と地続きの、まったく等身大の物語りであり、時代や場所に拘らず、それは旅立つ者の魂に送られる、レクイエムとしてのアメリカ映画である。

例えば、そう、あの『ミリオンダラー・ベイビー』のように…。

〝鎮魂歌〟という意味では、映画『ミリオンダラー・ベイビー』にも言えることだが、この映画は、まるで現実にそっくりな程、辛辣で、冷徹で、からからに乾いてはいるけれど、でも、だからこそ、熱砂に沁み入る、さり気なく深い優しさ、慈しみに満ちている。

例えば、あの忘れ難いラスト・シーンにしても、決してペシミスティックな意味でなく、真実の手応えを持った本物のアンチ・ハッピーエンドだけが持ち得る、濃密な余韻を感じさせるし、また、そのフェアな感受性こそが、本来、アメリカン・ニューシネマの真骨頂であり、この映画、『真夜中のカーボーイ』を伝説にしたのであった。

虚構が決して虚構の枠に止まらず、現実とクロスオーバーし、時には困難と向き合う力の象徴となり得る時、一本の映画はひとつの人生になるのである。

「自分で片づけもできねえのか. なんなら おめえのケツでもかましてやるぜ. 本当だぜ」

「こんな所で腐ってられるかって」

旅立て!カウボーイ。

写真集『writen in the west』