Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.12

~Love Is the FLESH~

画家 フランシス・ベーコンをめぐる対話

「快楽の館に足を踏み入れた私は ― 世間並みの愛を交わす部屋にはとどまらず ― 秘密の部屋に入ってゆき ― そこに横たわった ― それは口にすることさえ恥とされる秘密の部屋 ― だが私は そんな恥とは無縁だ ― そうでなくて誰が作家(アーティスト)になり得よう」

「人は私の作品が恐怖の表れだと言う ― どうでもいいことだ ― 快楽は説明し難いが ― 恐怖も同じ領域に属している ― だが私は根っからの楽天家だ ― 楽観するものは何もない」

「私は本能や直感についてしか語れない ― 筆が その瞬間の魔法をそこに固定させる ― それは偶然のもので予測も計算もできない ― 作品には人生が刻まれる ― さながら…事故で負った傷が跡を残すように ― 魂にも傷が残るんだろうね」

実在の芸術家、ことに画家の人生を扱った映画はこれまで様々あったけど、中々に秀作と思われる作品は割とあった。意外にも…。

なぜ「意外」なのかというと、俺的にはそういう、既に評価の定まった存在にクローズすることで、映画が〝使役〟に使われるような在り方は、映画表現にとって必ずしも最善のものではないと感じているからなんです。

つまり映画の自律性。

原作だって無いに越したことは無い。オリジナル脚本こそ王道ですよ。他でもなく、映画のためだけの映画、それこそ映画が夢見るフロンティアってもんですよ。もろ理想論ですけど…。

そういう意味では芸術家ものは芸術家ものでも架空の画家の物語り『美しき諍い女』(ジャック・リヴェット監督)のような純粋形而上の美に並ぶものはまず無い。

一方で、実在の芸術家を題材とする映画には二系統あって、それらはもちろん「ドキュメンタリー」と「フィクション(伝記物)」ということになる訳だけど、そのどちらに属すとも言い難い極北の作品「マルメロの陽光」(ビクトル・エリセ監督)は、実在芸術家もの(本人が主演)でありながら、極上の映画言語を獲得しているという意味で、今もって傑出してますよね。

では、純粋にフィクションとしての伝記物という括りでいくと、俺にはどうも心に引っかかる一本の作品があるんですよ。

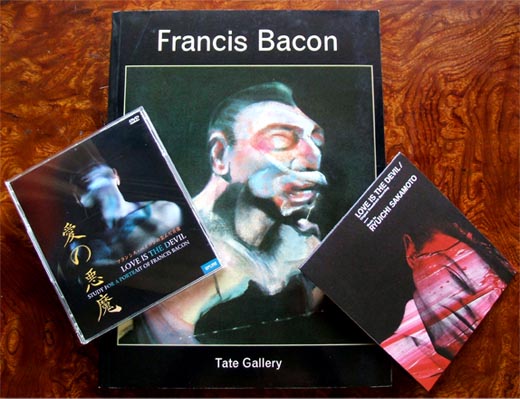

それは、『愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』(1999年公開)っていうんです。

そう、あのフランシス・ベーコンの、ハード・ゲイでマゾで超イカれた日常を、心象風景中心に再現した一本。

しかしこれを語るにはむしろ映画としてよりも、画家フランシス・ベーコン自体について、ずっと引っ掛かり続けている、ある思いがあるんですよね。俺としては…。

皆さん、フランシス・ベーコンはどうですか?

我が国において、フランシス・ベーコンほど不当に黙殺され続けている(というか実質、タブー視されているようにさえ見える)絵画史の巨人は他にあるまい。

英国美術史上、屈指の天才。現代美術に与えた潜在的影響は測り知れず、20世紀視覚文化に於いて最もショックを与えた一人。しかして彼は真っ当な高等美術教育を受けておらず、ホモで、しかも映画で描かれるエピソードをある程度信用するなら、どうやら彼は、(やっぱり!)模範的市民とは言い難い性癖の持ち主だったようです。

例えば、ほら、美術史の中で誰が凄いのか?みたいな茶飲み話しがあるじゃないですか。俺は今だにホイス、桜庭戦だ!みたいな。そんな時、俺は、絶対、ベーコンだ!って思うんですよ。うん。いや、違うな。天才!影響力を含めた上で革命的とか言うんじゃなく、個としての天才。

絶対に誰にも表現できないこと。感じてはいけない存在論。表現してはいけないフィーリング。いわば不可能性。美術史の中の突拍子もない飛躍点、それは好むと好まざるに拘らず、間違いなくフランシス・ベーコンだ!と思わずにはいられない。

非常に凡庸なものの見方をするなら、ベーコンの表現法が何処となくキュビスムチックだってことと、その極北さからピカソと比較することがあったとする。しかし、ピカソにはもはやエッジなんてものはからきし無いから対戦させるモチベーションもないけれど、でも、確かにピカソは20世紀以降、最も重要な作家の一人ではある。だから敢えて比べてみると、これは万事が対象的ともいえるわけですね。

何故かしらピカソの絵には何をやっても、もうひとつ退屈な〝正常位〟感というか、結局は〝模範市民〟的というか、射精回数は多いが性癖に人一倍ノーマルなものを感じるのに対して、ベーコンなんかはもう、目を覆いたくなる程アレ…ですよね。もちろん。

そして何よりこの二人の画面が対局的だな、と感じるのは、例えば、構図の納め方。ピカソは勿論、真っ当な美術教育を受けてるエリートだから、その画面は、一見、へんちくりんなものに見えて、実は非常に計算され、巧妙に配置されている。そう、所詮、キマっている。〝達者〟なんです。だから、彼一流の「理論」を解ってしまえば、奇抜に見える画も決してショッキングなものではない。しかしベーコンの場合いは違う。彼の画の構造は何処まで行っても違和感そのものであり、何故なら彼の作品には元々、普遍的な美的な論理(教養)が当て嵌められていないから、その作品世界は常に虚空で凝固し、白痴的で、ショッキングなものの領域に孤立しているわけです。

とにかく、変な部屋のような空間に、限りなく無為な比率で、ただ捩れた〝肉〟が放り出されていて、これを、あろうことか美術教育など受けたことのないアイルランド出身の元家具屋は「愛だ!」「人生だ!」「人間だ!」と称しているのです。

どうですか?こんなものをクローズアップして公の話題にするのはどうも…てのがありますかね?皆さんにも。

思えば、これはまた何とも皮肉なもんですな。何故かって、俺、いつもベーコンの日本での取り扱われ方を思うとき、日本の一般美術教育てのはどうもこうもない低俗さだものな。それが核心だよ!なんて考えてきたんだけど、でも考えてみれば、当の芸術大王、ベーコン卿ご本人さえまともな美術教育を納めていないわけで、となると、これはもうどう理解すればいいんでしょう。

いや、それどころか、ピカソの絵がもうひとつ詰まらないのは、クソ真面目にアカデミックな基礎なんか納めちゃったからだ、とも言えるわけで、むしろ〝クソ〟なのは〝基礎〟なのかも?なんて…。

うむ。しかしまあ、これには本当は俺なりの解釈がある訳で、ていうのは、本来、美術や芸術の教養を必要とするのは解釈する側(観る側)であって、作り手というのは野に放たれた野獣でいいわけです。芸人と芸術家に行儀作法や教養に基づく良識など強いてはいけないのですよ。

ものをつくるということは、それが核心に触れるものであればあるほど、すべからく野蛮な行為なんですね。一方で、表現を表現たらしめているものとは、実は、固まった絵の具やキャンバスみたいな物体自体ではなく、その布のシミの意味を読み解こうとする観念的な運動、つまり認識側なのです。だから本当は、つくり手以上に、優れた観衆の育成こそがアートにおける最重要要件なんですよ。実は。

そういう意味ではやっぱり、工芸・美術の浅~い技術実習みたいなものをさらっと舐めて、西欧芸術の考え方や思想に触れない一般美術教育やってると、日本人は果てしなく美学的にメインストリームから外れた、実態の無い「クール・ジャパン」みたいなことのたまう単細胞民族へと…、なってるか…充分。

う~む、とはいえ「クール・ジャパン」は確実に詐欺としても、昨今、西欧芸術のメインストリームって何だっけ?それに学校なんかで芸術納めても、学生さんシューショク出来んからな。この話題はもういいや。黙殺!

ところで、俺はフランシス・ベーコンていうと、いつも思うことがある。それは、あのオッサンがナチの将校じゃなくて本当に良かったなー、ってことです。

実際、彼がドイツのちょうど宿敵側にいたのはなんか皮肉だし、そこはかとなく笑える。

っていうのは、ベーコンの感受性にはどうもヒトラーやナチのにおいがするからだ。

勿論、ヒトラーは一見、美学的なもの、様式美を好んだ人物だし、またゲイを憎んだ。

しかしもっと深層のセクシャリティーの部分ではどうだったかというと、俺はヒトラーというのは断然、精神的なゲイで、相当、歪んだ肉感性を持った人物だったと思う。ていうか、もし、ベーコンの絵がヒトラーが描いたものだったとしたら、これはもう非常に説得力がある。あんなつまらない公会堂の絵かなんかじゃなく…。

実際、ベーコンが本当に収まりたかった場所、一番、夢想した所というのはナチの収容所だったんじゃないかな?

俺にはどうしても彼の顔が、悪名高き収容所の番人〝肉虐の天使〟てな具合いに見えるんですよね。残虐性は折紙付き!みたいな…。

ベーコンのものの見方、認識の仕方というのは深層レベルでどこかナチズムに通底していると思う。公然と許された、というか誰にも手を出せないナチズム。欲望としての最も純粋なナチズム。

ただし、彼の作品が他の凡百ホラー画家と異なるのは、単に不気味な想像や残酷趣味をフェティッシュに対象化しているのではないという点だ。

それは例えば、人間というものの、ぎりぎり紙一重の見識の在り方に思い至らせる。

つまり、かつて善良な市民であったはずの人々が、ヒトラーという暗黒の免罪符を得て、瞬時に血に飢えた密猟者となった事実のように。

あるいは、ヨーゼフ・メンゲレが彼の検体(ユダヤの子供達)を見詰めた視線、認識の在り方というのは、正にベーコンが絵画に描いたような欲望の残像を宿していたかも、と思わせながら、同時に、それと同質の感受性は私にも…と、深層部分でどこか共感させてしまう恐ろしさ。

それはつまり、人間の理性の根幹を問うてくるわけです。

そう、フランシス・ベーコンの絵画とは、単に自らの奇怪な妄想や、類い稀な偏執性を吐露しているだけのものではない。

彼は問いかける。 ― 多かれ少なかれ、君にもわかるだろう?それはあらゆる観念が剥ぎ取られた意志無き世界。肉(人間)が、単に肉であることの悦び、真っ当さ。何もかも剥ぎ取られた世界の欲望のからくり…。

これでもわからない方、例えば、「私は人間の魂や理性や秩序というものを信じていますから」という向きには思い出してもらいたい。貴方が興奮する肉体を目の前にした時、ベッドの上で、一体、貴方は何を見ているのか?貴方と誰かの肉と肉とが激しく揉み合う時、捩れて歪んだ夢が弾けたら、それさえこの世界を構成する重大な要素だということを…。

そういうわけで俺は、フランシス・ベーコンの絵画があながち「不安と恐怖を象徴している」というような、遠巻きごかした、すました意見には否なのである。なぜなら、

ベーコンの絵画が「不安」なのであれば、それはそもそも人間の欲望が不安なのである。

また、ベーコンの絵画が「恐怖」なのであれば、それはすなわち、人間の人生が恐怖なのである。

さらに、ベーコンの絵画がナチズムを彷彿とさせるのであれば、それは他でもなく、人間の本性にナチズムが滞留し続けているからなのだ、と…。

ところで、話は戻るけど、映画『愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』とは、割と小品ながら中々に…、そう、観るに耐える作品ですよ。

なんせ主演のデレク・ジャコビがあまりに素晴らしい。信じ難いほどベーコンその人の相似形を演じきってます。

身のこなし一つ一つに、芝居というものの凄さを、ただただ、堪能させてくれる。

助演のダニエル・クレイグ(のちにジェームス・ボンド)も、何だかわからないけどゲイ好みしそうで説得力あり!ですね。

そして何と言っても音楽が坂本龍一。このサントラがきっちり良い。傾向としては、これまでの映画音楽のストックでちゃちゃっとやった的な、サムシングのあるものではないんだけど、しかし、この映画の監督ジョン・メイブリー(デレク・ジャーマンの血統を汲むらしい)の気質と、伝統的なイギリス映画のゲイ・ライン(?)な感じが、どうもジェレミー・トーマスや『シェルタリング・スカイ』あたりを思い出させて、綺麗にはまってます。

殊に素晴らしいのは、タイトル曲の『Love Is the Devil』。これは坂本作品の中では殆ど古典的なお家芸的楽曲で、懐かしい『未来派野郎』あたりの感じだけれど、しかし、エンド・クレジットで、クラシカルなラブソングから突如この曲が流れ始める瞬間は鳥肌もんです。

あのフランシス・ベーコンにこんなミニマルなテクノをかけ合わせ、尚且つ誰も思い描いたことのないベーコンの本質を見出させるあたりは、ある意味、過去の再発見と言ってよく、さすが!ブラボー、坂本!の一語に尽きます。正味な話し。

最後になるけれど、『愛の悪魔…』の中で特に心に残ったシーンを挙げながら、ここは閉めることとしよう。

それは「全てのものはやがて朽ち果てる…」というモノローグと共に、死んだジョージのうなだれる肉体を優しく撫ぜ摩るベーコンの姿だ。

かつてジョージを狂気へ追い遣り、恐怖と背徳の番人であったはずの彼は、奇妙にもそこでは、慈悲深く、あたかも世界の因果を照らし出す、全能の神のようであった。

そうして彼は、黄金のシャンパン(一つの人生)を便器に流し去った。

(冒頭引用『愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』より)