Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.34

フィクションが誰かを殺す。映画『どこに行くの?』

以前のことですが、ちょっとした酒の席で、何とはなしに「死」について語っていたんですね。まあ、どういうことだったか詳しくは憶えていないですが、兎に角、何らか、「死」についての僕の持論を述べていたわけです。

するとそれを聞いていた若い奴がやおら、◯◯さんは疲れてるんですよ、だからそんな「死」なんてことを語るんです、疲れれば人間、ネガティブになるもんですよ、などと言う。

しかし、「死」なんていう、人生においてごくありふれた一般論が、即「ネガティブ」とは…、こいつは全体、どんなリアリティを持って暮らしてるんだろう?と、拍子抜けしてしまったわけです。

考えてみれば彼は当時、二十代半ばを過ぎたくらいでしたから、まあ、解らないわけではないにしろ、しかし、それから暫くして、彼の友人で、彼より更に若い、僕も知っている奴が突如、鬼籍に入る、という出来事があったりして…。

なっ、言わんこっちゃない…。

★

僕はこれ迄の人生の中で一度だけ、「あ、死んだかも」と思った瞬間がある。

高校時代のある日、僕は風邪で熱があったので部活をキャンセルし、帰途に着いていた。すると途中、親しい級友等と出くわした。

彼らが何をしていたのかというと、駅まで歩くのがかったるかったので、4人集めてタクシーに便乗しようと、空車を待っていたのであった。そこへちょうど、5人目の僕がやって来たわけだ。

かくして高校生ならではの傍若無人さで、運転手に「5人乗せてくれ」と交渉するも、あえなく断られた(そりゃそうだ)。

そんなわけで、後から来た僕は仕方なく、駅までの道のりを再び歩き始めた。

やがて、少し行った辺りで、おーい!と呼ぶ声がある。何かと思ったら、先程のタクシーから友人が顔を出し、おいでおいでしている。どうやら運転手の気が変わったらしく、乗せてくれるようなのだ。

僕は咄嗟に駆け出し、道路向こうを目指し、対向車線に飛び出した。

その瞬間、やって来た別のタクシーに正面からはねられた。

これを目撃した車中の友人も、運転手も、「死んだ!」と思ったそうだ。

あんなに徐行しているような車にぶつかっても、人はあれだけ吹っ飛ばされるのか?5メートルくらいは飛ばされたように見えた、というのは後で聞かされた彼らの感想だ。

僕の視点から言うと、まずボンネットに上半身を突っ伏すように激突し、そこから放物線を描いて、ぴゅ~っと飛ばされたかっこうだったが、しかし驚いたのは、その刹那、僅かコンマ数秒のうちに、よく言う、走馬灯のように様々な記憶が錯綜し、しかもそこには、一筋の明白な思考と感情の流れがあったことだった。

この電光石火の思考展開を流れに沿って記すと、大体、次のようなものだった。

最初に車のボンネットが視界に迫った時はやはり「やばい!死んだ」と思った。そして、具体的には憶えていないが、何か色褪せた、過去の記憶の断片が駆け巡った気がする。それから今度は、いや、待てよ、これはもしかすると死なないまでも、大怪我で入院する羽目に…、と思った。だとするならば、とんでもなく面倒なことになったぞ、と考えた。物凄い入院費がかかるのか?凄まじく痛いのか?下手をすると一生半身麻痺に?そんなことになったら親に何を言われるだろう、なんてこともよぎったと思う。部活動もこれで終わりか?いやいや、それより何より受験は?俺の人生はどうなっちゃうんだ?というような思いが駆け巡った挙句、実に、僕の思考は、「私」という問題に対する〝最終的解決″に思い至ったのであった。

つまりそれは、あっ、そうか!もしもこれで死んでしまうならば、いっそ、その方が何も案ずることは無いわけで、ついでに、あらゆる煩わしいことや、今後に対する不安なんかも全て解消される…。

痛い思いや面倒なことになるくらいなら、いっそ、今、死んでしまった方が幸福なのでは?

僕がこのシンプルなアイデアに思い至った瞬間である。何か言いしれぬ、それまで感じたことのない強烈な開放感と共に、全身が(というより魂かもしれぬが)突如、暖かい光の渦に包まれるのを感じた。

その光は歓喜であり、慈悲であり、救済であり、兎に角、気持ちの良いことのありったけであるような(つまりもう)無上の至福そのものであった。

一度この光にいだかれてしまうと、もう決して戻りたいとは思えない、そんな恐るべき求心力を湛えた〝領域″があることを、僕は察知した。

そこは、できることならずっと留まりたい場所ではあったが、しかし、次にはもう、身を引き裂かれる思いで〝下″へ帰らなければならない瞬間も迫っていた。

やがて僕を宙空に放り出した勢いが減速し、足から着地せざるを得ない時が迫ると、僕は再び現世の思惑に復帰し、さしあたって痛みの第一波の到来に慄き備えた。

やがてぐっと足首を踏ん張った…。

さて、この顛末を結論から言えば、僕は命に別状なく、車から数メートル隔てた路面に見事、軟着陸すると、すっくと態勢を整え、何食わぬ顔で歩き始めたのであった。

タクシーの窓から見えていた級友達の顔は蒼白の表情から一転、爆笑に変わった。

僕は我ながら呆れたことに、傷一つ負うことなく、ぴんぴんしたまま、この窮状をやり過ごしてしまった。

これは当時、部活で空手をやっていたことや、そもそも車が僕の挙動を警戒し、徐行していたことが幸いしたと思われる。

僕をはねたタクシーの運転手は真っ青な顔で「大丈夫か?」を繰り返していたが、僕としても、原因が自分の不注意であったことと、照れ臭さから、その場は平謝りでやり過ごした。

僕は帰りの電車の中で、先ほどあった出来事を思い返していた。初めはただ漠然と、命拾いした、というような感慨しか無かったが、そのうちふと、あの飛ばされた時に頭をよぎった諸々の事に思いが至り、そして死を意識した瞬間に感じたあの強烈な解放感がフラッシュバックした。

やがて僕は恐ろしいことに気付いてしまった。

死というものが、もしも真実、あのような心地良い、天(?)から差し伸べられた〝救済措置″のようなものであったなら、僕がこれ迄信じてきたことや、生きるためにしてきたあらゆる努力とは何だったのか?

そもそも、僕らが住まうこの世界の根幹を成す約束事とは(言う迄も無く)、生きることの意義を実践し、またプロパガンダすることに他ならない。逆に言えば、「死」とは常におぞましく、苦痛や絶望に満ちたイメージとして植え込まれ、禁忌される。

しかし、一瞬ではあれ、あの時感じた感触というのは、これとは真逆のものだった。

それはどういうわけか、生きることの過酷をこそ思い遣らせた。

僕らが生きていることとは、実は、罪人が重い枷を繋がれ、重労働に尽かされる、そういうことに等しく、皆が気付いていないだけで、実は僕らが心臓を鼓動し、呼吸し、起き上がらなければならぬ運動体であること自体、それは耐え難い因果の重荷を背負った存在なのだ、と、あの幻ははっきり語っていた気がする。

古い宗教画が想定する「地獄」が何処かに存在するのではなく、実は、僕らが住まうこの仮初めの住処(すみか)こそが地獄自体なのだ、と…。

だとするならば、この世で語られる多くの常識や倫理や価値は全てが作りものの詭弁であることになる。

何故なら僕らの生きる世界(社会)とは、徹頭徹尾、生存を肯定し、種を保存する目的のためにのみ構築されたシステムだからである。

要するに、生きることは死よりも素晴らしい、という〝嘘″を補強するフィクションが、単に本能としての「生」をコーティングしているのがこの世の実相だとするならば、生は常に良いものである、という大前提が信じられなくなった時点で、全ては崩壊する。だからヒトは、「生」を断じて肯定しなければならないのであろう。「死んだほうが、生きるよりはましだよ」なんて、社会的にも生物学的にも、口に出してはいけないタブーなのであろう。

「死の王様は、生きるのを止めさせる」(ユルグ・ブットゲライト監督作品『死の王』)

こんなことを書くと、まるで僕が自殺を助長している、なんて思われるかもしれないが、まあ、そういうわけでもない。

ついでに言うと、「あの世」みたいなものがあるのか無いのか、僕は全く興味が無い(退屈だから)。

ただ、僕は、こういう思考の延長上に即「自殺」があるわけではないと考えている。

例えば、幾ら幽霊を信じない人であっても、深夜の墓地や山道を歩く気にはなれないように、本能のレベルで「やれる」ことと「やれない」ことには決定的な隔たりがあると思う。

要するに、恐怖(死)というものは、単なる観念だけでは容易に乗り越えられないものなのだ。

蛇足ながら、僕はかつて、先述のような体験をしたことで、その後「死んでみたい」と思ったことは全く無く、逆に収穫としては、「最悪でも人は死ねば救われる(かもしれない)し…、やりたいことやっとかな馬鹿らしい」なんて、プチ丹波哲郎みたいなくだけ方ができるようになったくらいだ。

結局、僕は、社会にしろ国家にしろ、あらゆる意味で、人間の文明というのは、所詮、約束事の上にのみ成りたった〝欺瞞的フィクション″に過ぎないと思っていますが、実はこのことを考える一つの根拠、というか、原風景として、今でも時折、あの小さな死の記憶が蘇ることがあるのです。

★

2007年、松井良彦監督が、実に22年ぶりに撮った映画『どこに行くの?』は、今でも、何かしら、気にかかる作品だ。

そもそも、その監督、何者?という向きも多いかもしれないが、松井良彦というのは知る人ぞ知る、80年代当時の自主製作カルト映画シーンにおいて、極北とも呼べる爪痕を残した作家だ。

「爪痕」といっても、実は彼は当時、三本の作品しか残していない。『錆びた缶空』、『豚鶏心中』、『追悼のざわめき』のわずか三本である。

自主製作でたったこれだけしか作っていないのに、しかしこれら作品のキック力は、当時、ハンパではなかった。

僕は、「松井良彦」という固有名詞はまず間違いなく、日本映画史上、最も危険なアバンギャルドを指すものだと思っている。

ところで、松井作品の作風を一口に言うならば、それは非常に実験的なものだった。

概して、「マイノリティ」と「差別」にまつわる狂気の心象風景を、劇映画とドキュメンタリーの一見、相容れない手法で無理やり縫合したような…、兎に角、とても特異なものであった(恐らくそんな風に解説してもさっぱり判らないと思うけれど)。

率直に言って、この国の「タブー」という急所を、ありったけの不快さを極めた詩情で顕在化し、我々が宿命的に背負わざるを得ない、〝欺瞞的フィクション″を告発する(ますます判らなくなってる気がするな)。

例えば、あの寺山修二の肝煎りで、当時、限定公開された『豚鶏心中』などは、ギャスパー・ノエが認めるか認めないかは別として、『カルネ』の(〝最悪″な意味での)原点だ!とでも言えば判ってもらえるだろうか?(判っても判らなくてももういいや)。

まあ、兎にも角にも、極めつけの悪夢を観客は観せられることになるので、これらは間違いなく、取り扱い厳重注意の作品群ではある(実際、僕は、松井良彦監督というのは当時、極左の疑いで、公安からマークされてたんじゃないか?などと真剣に邪推しています。関係無いけど、『追悼のざわめき』の撮影時、ビルの屋上に火をつけて、警察のご厄介になった、なんて逸話はありましたね)。

ついでに書いておくと、松井良彦監督が面白いのは、石井聰亙(岳龍)、寺山修二、原一男といった、錚々たる、ミスター・レジェンドみたいな映画人達との絡みで作品制作に入って行ったこと。

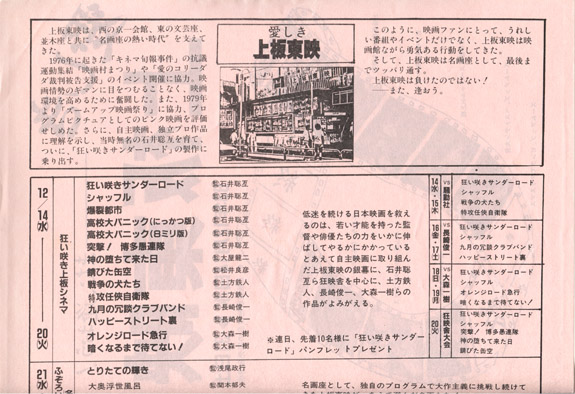

実は80年代初頭、ATG系の映画や自主製作映画にいたくはまっていた僕は、特に心酔していた石井監督や寺山作品などをフォローしていく流れの中で、松井良彦作品に出会ったのでした。初めて観たのは、上板東映(『狂い咲きサンダーロード』の製作に出資した映画館)閉館の時の特集上映で観た『錆びた缶空』(撮影=石井聰亙)でした。

さて、松井良彦監督というのはまあ、そんなこんなな経歴を持った人なわけだけど、僕がここで語りたいのは、先述のような過去作ではなく、2007年の最近作、『どこに行くの?』の方であった。

そういえばこの『どこに行くの?』という作品は、その製作経緯が、実は『追悼のざわめき』が初DVD化されるに当たっての販促目的であったそうだが、しかし僕は、図らずも、あれから22年の時を経た松井良彦作品の方に、何かグッときてしまったのだった。

確かに、『追悼のざわめき』はかつて、僕にとっても、忘れることの出来ない作品であった。

公開当時の発言に、これは「生まれ出てはいけない作品であったかもしれない」というのがあったけど、しかし僕は、この作品が作られたことは、今でも、本当に有難かったと思っている。

例えどんなに人々がこの作品から目を背けようとも、実はこの世の何処かに、こんなものが存在する、ということが重要なのだ。

またそれが何のためにか?と言えば、それは勿論、「いくつかのさまよえる魂」の為に…。

『追悼のざわめき』を含めた以前の松井作品の方法論とは、一口に言えば、過剰なメタファーの連鎖によって描き出される呪詛(じゅそ)のためのポエジーとも言うべきものであった。

ただ、不思議なことに、度々見受けられる『追悼のざわめき』に対する好意的な評によるとそれは、深い「愛」にまつわるナイーブな言葉で修飾されるべきものなのだそうだが、しかし、実際にはこれは、どう見ても、凄まじく腐臭に満ちた、狂おしい欲望と独善の地獄絵を活写した作品である。

この映画を全うに直視するならばそれは、全ての綺麗事を廃し、人間の業と本能の真実を告発する、壮大な「悪夢」以外の何者でもない筈だ。

そういう意味では、僕は、本来の「欲望」を「愛」という言葉で取り繕ってはいけないと思う。

ただし、一方、この悪夢は、例えば、穿った「性悪説」のような、それ自体「約束事」の上に立った安易なペシミスムから来るものでは決してなく、もっと遥かに根幹の、全く純粋な魂が問いかける〝視点″であることに注目すべきである。

つまり、必ずしも虚構中の「愛」の記述が特別なのでなく、この〝視点″の強度、混じり気なさこそ、あらゆる記号の矮小化を超え、この作家を、ついには〝潔白″に見せているのだと思う。

この潔白さ、我々の現実が酷薄なものであればあるほど澄み切って見えるその視線の、殆ど幼児的なまでに鋭利な手ごたえ自体は、22年経った『どこに行くの?』においても健在であった。が、それはかつての「呪詛(じゅそ)のためのポエジー」というようなものとは既に異なっていた。

それはもっとずっと乾いていて、そこでは唯、覚めた散文形式が採用されていた。言ってみればそれは、我々の凡庸な日常に照らした意味で、遥かに〝現実的″なものになっていたのだ。

映画『どこに行くの?』は非常にシンプルな問題を投げかける作品であった。

人は何処から来て何処へ行くのか?我々とは何者なのか?

「おーい、行こうよ」という主人公の問いに、映画は語りかける。「どこに行くの?」と。

僕は何よりまず、この『どこに行くの?』というタイトルが好きだ。

このキャッチフレーズは、決してシニシズムというのでなく、余りに切なく、残酷なまでの潔癖さで人間の宿命を照らす、あたかも松井作品の核を言い切っているようだ。

この作品においても、やはり、主人公達は、言い知れぬ居心地の悪さを抱え、社会や人生との生なかな折り合いをつけられぬまま、さまよい続けるわけだが、しかしここでは、かつての松井作品では描かれなかった、至極〝真っ当な″救済としての「愛」が描かれる。

もっとも、この愛さえも、「未来」という言葉の胡散臭さを補強するような、単に建設的なものにはなり得ないわけで、そこでは、切なさと儚さが、マグネシウムのように発光し、人生を、いずこへともなく加速させるのみである。

こうした人間存在の、刹那的な挙動の真実味は、どこか石井隆監督の『死んでもいい』を彷彿とさせる。

但し、例えば『死んでもいい』と比較すると典型的なように、『どこに行くの?』の方は、なんと言うか、技術的にも、映画的ドラマツルギーとしても、『死んでもいい』のように、徹底的に完成されているわけではない。というか、『どこに行くの?』という作品は、終始、何かもやもやと割り切れない、いわば、主人公達の欠落感にも似た〝未完″の余地を残している。

実はこの違和感こそ、僕は、かつての松井作品の、劇映画といえども一つのドキュメンタリーである、とも言いたげな、あの独特な演出ポリシーに由来していると感じた。

松井作品の場合、全てのシチュエーションで、何かしら〝物語の効率″という秩序から解き放たれようとする意志を感じる。が、それは決して、ヌーベルバーグのような、〝映画のための映画の解体″といったものではなく、もっと肉感的な、純粋にして等身大の人間的洞察から来るものだと思う。

体制があるが故の反体制ではなく、その核心は、圧倒的にアナーキーなのだ。

思えば、あえて「完成」されないこと、あらかじめ不完全であるが故にこそ完成される一つの詩編があり得ることを、かつて『追悼のざわめき』は僕に教えてくれた。

そう、表現にはそのような可能性も存在するのであった。

ところで、この作品『どこに行くの?』の作中には、二つの対比的な死が登場する。一つは、禁忌すべき、物体としての死(遺体)。もう一つは、魂をもがれるような別れとしての死である。

これらは言い換えれば、現象としての「死」と、観念としての「死」ということであり、観客は、如何にも不条理な我々の認識というものを突きつけられる。

しかも、特筆すべきは、異様に生々しいリアリティがここにはあるということだ。

一般的な虚構の範疇には似つかわしくない程の生々しいリアリティ。

実はこの作品には、全編通して、どうしようもなく真実味のある人間の挙動や体臭が再現されている。

普通、表現メディアが決して描かないところの、ありのままの我々自身。

それは強烈に生臭く、矮小な、生身のポートレートを見せられるようだ…。

なぜこの『どこに行くの?』という作品が、概して不評であり、語られることも少ないのかというと、実は最大の理由がここにあると思う。

つまりこれは、「欺瞞的フィクション」に毒され過ぎた我々の、不都合な本性を、どこか、暴き過ぎているのである。

僕の思うに、松井良彦という作家がこれ迄に、映画を通して投げかけた最大の問題は、我々社会の嘘=フィクションというものの限界点を撃つことであったと思う。

確かに人間という奴は、本来、か弱く、身勝手なものだから、直視したくない事柄には目を瞑り、常に、都合の良い詭弁を弄しては、自らをプロテクトしてゆくものである。

これは勿論、一概に善悪というものでもないし、できることなら人生を、例え偽りでも、「甘事の物語」だけに埋もれて過ごしたい、と願うのも、所詮、人間の性なのだ。

かくして、夢のかたちと実態の格差は埋めるべくもなく、新たな時代に有効なおろしたてのフィクションだけを皆が待ち望んでいる。

「おーい、行こうよ!」

そうして、幾らか良心的で、ニュートラルな表現作品が語りかけることとは、大抵、こんなことになるのだ。

「どこに行くの?」

ちなみに、蛇足ながら書いておくと…、

「フィクション」とは、時には一つの人生を祭りのように見せかけることもあるだろう。しかし、一方でそれは、有りもしないお題目を編み出し、人々の憎しみを煽り、更には、いつしか殺し合わせるものでもあるのである。