Longtail`s Cafe BACK NUMBERS

ロングテールズFILE;vol.26

それは〝THE GENTLE EAGLE〟か?〝BODYHAMMERS〟か?

昔、ジェフ・クーンズやデビッド・サーレの現代美術が心底カッコ良かった頃、僕にはもう一人の気になるヒーローがいた。それはロバート・ロンゴ。

ロバート・ロンゴの実物作品を初めて見たのは1995年、伊勢丹美術館で開かれた日本初の回顧展だった。

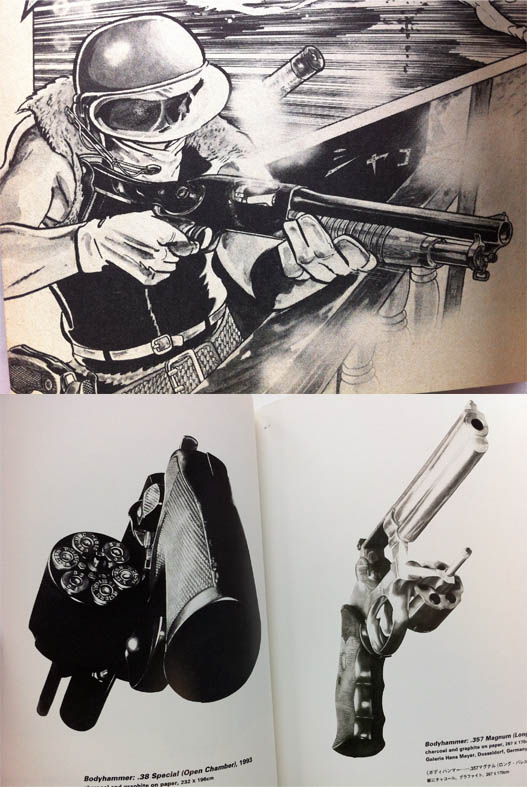

この時、彼の出世作『メン・イン・ザ・シティーズ』シリーズと共に、ひと際、存在感を誇っていた作品群があった。その名も『ボディーハンマー』。

そのテーマは、アメリカ銃社会を告発するもので、高さ2mの紙にチャコール、グラファイトを使って、巨大な銃を描いたものだ。

方法論は至ってシンプルだが、極端に拡大された38スペシャルや357マグナムの銃口が鑑賞者に狙いすます、そのビジュアル・ショックは、表現云々の問題を超え、意識を、只々、モチーフの存在意義にのみ向かわせる、端的にして圧倒的なものだった。

観客はそこで改めて〝銃〟というものの異容と背景に思い至らされ、戦慄したのであった。

話は変わるが、最近、新聞を見ていたら、映画『ワイルド7』がもうじき公開になるという。

何ぃ~?ワイルド7?

とうとう今度はあの『ワイルド7』が実写化されたらしいのだ(ぎゃふん)。

実は僕はこの『ワイルド7』という往年のアクション・コミックに、ガキの頃、たいそう血湧き肉躍らされた思い出がある。

というか、望月三起也作品といえば、ひと頃、もう、噛り付きで読んでいたのであった。

望月作品のキーワードといえば勿論、〝スーパー・タフなアクション〟〝底抜けなまでのダンディズム(ハードボイルド)〟〝武器や銃器やメカ描写の、他の追従を許さない、圧倒的こだわり〟。

それらは当時の映画シーンや、大藪春彦ブームなどとも合間って、ギラギラし始めたいたいけな男子のハートをやおらぶち抜いて行ったのだった。そう、あたかも『夕陽のガンマン』や『荒野の七人』のように。

中でも望月ワールドの象徴、『ワイルド7』は連載当時、テレビシリーズとして実写化され、後にも何度かOVA化されているようである。

今回は果たして真っ当に、あの独特のストイックな世界観が表現できているのかどうか、例によって少なからず、いや~な予感と共に、ともかく劇場に足を運んでみた。

で、結論から言うと、僕的には大分、思ってたより良かった!

まず、実景も含めて撮影や編集が、思いの外、良い画を撮ってる印象で、中々、迫力がある。原作が漫画なだけに、コマで割るような洒落た演出も楽しめた。また、ファースト・カットの、弾丸が手のひらにこぼれてくるような、ああいうイメージ・ショットが効いてる映画は、僕としてはポイント高い。

ともあれ、この物語において最も重要なことは、ワイルド7というチーム同士の〝距離感〟である。端的に言うと、それは、お互い依存し合うようなものではなく、正しく『荒野の七人』のような、独立独歩の戦闘集団であることが肝心であり、演出側がこれを理解し、また、それがどんなものかを表現できなければ、最悪、単に〝警察の特殊部隊〟というだけの、今時のクライム・アクションになりかねないわけである。

この点、今作は、最も肝要なポイントをクリアしていると思った。チーム内での〝醒めた熱〟とでも云うべきハード・ボイルド感が一応、貫かれていたし、また、ワイルド7の、いや、多くの〝望月ワールド〟の主人公達が背負った最大の十字架、如何なる危険や、生命の保身を度外視しても、常に任務遂行の責務が優先される、という〝死シテ屍拾ウ者ナシ〟なカタルシスが全面展開する形で、あるいは、原作を知らない世代などにも、おおよそ、ワイルド7というものの設定のキモが理解されたのではないかな?

これら、良いところのベースには、何と言っても主演、瑛太の好演が大きい。あの、どこか70年代臭い風貌の、暗い眼をした〝飛葉ちゃん〟はアリだな!

他にも、椎名桔平にしろ、宇梶剛士にしろ、中井貴一にしろ、概して皆、往年の名作コミックになぞらえた〝隠し芸大会〟の域は遥かに超えた名演ではあった。しかし、〝オール・グラマー〟な望月キャラに対し、深田恭子の「ユキ」はどうかな?正直…。

まあ、良いところばかりを並べたので、公平に〝残念〟なところにも少し触れておくと、〝処刑〟シーンにおいて、どうも、棒立ちのまま、取り囲んでパンパン撃つという印象が強い。何か単に、突っ立ったままの発砲シーンが多いのだ。それに、チームがひとかたまりになる状況が多すぎる。

望月アクションの醍醐味とは、〝散開〟してからの各々の、考え抜かれた動き、というものがあった気がする。つまり、あらゆるフォーメーションで、あっという間に敵を制圧してしまう〝特殊部隊〟としての恐ろしさをもっと印象付けて欲しかった。

それに加えて、この作品のもう一つの主役である、銃の個性を引き出すような、寄りの発砲シーン、つまり、原作を彷彿とさせる、印象的な決めの銃撃カットがもう少し必要だったと思う。

元々、弾数や、大規模なロケーションを売りにしたこの作品だけに、このあたりの見せ方はもうひとつ捻って欲しかったなあ。

尚且つ〝銃〟というものに寄せて言うと、僕はやっぱり、飛葉ちゃんには、ポンプ・アクションのライアット・ショットガンで、悪い奴の躰に巨大な風穴を開けて欲しかった。

元々、望月漫画の世界では、ショットガンというものが度々、印象的に登場する。元はと言えば、アメリカン・ポリスが〝暴徒鎮圧用〟に採用していることから、過剰な威力で断固制圧する、という恐怖の〝最後通告〟を暗示しているからである。

例えば、「お前ら全員退治する」「それを言うなら〝逮捕〟だろ、言葉も知らねえのか」と、言い終わらぬ間に至近距離から頭ごと吹っ飛ばし、R指定になるくらいの、三池崇史に撮らせたいような、容赦ないバイオレンス描写であったなら、「ワイルド7」が今蘇る意義も、また違ったものになっていただろうな(次回は三池監督、椎名桔平主演で、タランティーノが笑うくらいの、ウルトラ・バイオレンスを希望!)。

以上、まあ、細かいことを言えば、良きにつけ悪きにつけ、もっと細々あるわけだが、しかし、例えば以前、石井聰亙監督の『シャッフル』に中島陽典が主演した絡みのエピソードで、確かハリウッドのプロデューサーに「日本人が銃を構えると、どうしても様にならないが、珍しくお前は良い。手の先と銃が一体に見える」と言われた逸話を披露されていたが、なるほど、そういう意味では、今回の『ワイルド7』では、最も根幹的な我々の希求として、ワイルド・メンバー達の手先に、申し分なく銃が一体化していたように思われた。つまり、様になっていたのである。何より先ず、この点、今回の実写版は最低限、『ワイルド7』というものの根元を穢すような作品ではなかったように思われた。僕としては…。

さて、望月三起也という人の漫画自体について、僕個人の思い出をもう少し語ると、勿論、『ワイルド7』も夢中で読んだ口だけど、実は、それ以上にハマった時期の作品がある。それは僕の場合い、『優しい鷲JJ』『俺の新選組』『サムライ教師ボギー』あたりである。

そして、何と言っても最も心酔していたのは『優しい鷲JJ』。

これはどちらかと言えば、今日、あまり脚光を浴びることの少ない作品だと思うが、一言で言えば『ワイルド7』の世界観を更にワールドワイドにスケールアップしたようなもので、ジャンル的には007ライクなスパイ・アクションと西部劇をミックスしたような感じだ。

この作品が明らかに名作『ワイルド7』の後釜を目指していたと思われるのは、その後のワイルド7を描いた読み切り短編『優しい鷲』のタイトルをそのまま冠し、引き継いでいることからも伺える(現に、この短編は『優しい鷲JJ』の当時の単行本の末尾にも収録されていた)。

僕はまず、この『優しい鷲』(THE GENTLE EAGLE)というタイトル・センスに深くしびれた!何とも言えず、強そうだし、誇り高く、頼もしいではないか。

『優しい鷲JJ』のストーリーは、世界中に暮らす日本人が、政情不安、国際紛争、テロ、冤罪による投獄、財産搾取など、あらゆる危機に直面した時、それがどんな場所、如何なる状況であれ、非合法な手段を使ってでも救出する、日本国外務省の特務組織「JJ機関」の活躍を描いたものだ。

主人公、乗寺飛浪(じょうじひろ)が派遣されるのは、一貫して、ほぼ絶望的、八方塞がりの状況下と決まっていて、そこに単独潜行し、自ら活路を見出しながら、事態を打開させてゆく。

面白いのは、毎回、現地に先行メンバーが潜伏しているが、彼等は皆、組織の全容を秘匿しぬく目的で、お互い同胞であることを知らされていない。つまり、飛浪はまず、誰が味方か自体を探り出しながら、その先、協力して、問題解決にあたらなければならないのだ。

僕はこれを『週刊少年キング』連載当時から読んでいたが、いきなり第一話から南米の紛争地帯が舞台になっていて、まるで映画のようにリアルなロケーションの中で、凄まじく悪辣な外人傭兵部隊達と主人公が互角に渡り合ってゆく様は、どう見たって当時の少年漫画のインテリジェンスを超越するものでありながら、しかし、痛快そのものであった。

その破格のスケール、決して先の読めないスリリングな展開、漫画の自由度を生かした奇抜で考え抜かれたアクション、細部に至るキャラの性格付け…。無論、今となっては、主人公が高校生という設定とか、細かな辻褄の部分で、無理のあるところがないわけではない。しかし、それを差し置いても考えさせられるのは、例えどんな手段を使ってでも速やかに自国民を守り抜こうとする断固とした国家、政府の姿であった。これは当時以上に、今こそ、痛烈に問いかけるものがあると思う。

ところで、この作品についてもやっぱり、というか、この作品こそ究極に〝武器や銃器やメカ描写の、他の追従を許さない、圧倒的こだわり〟を僕は感じていた。当時は、何よりそこに一番惹きつけられていたのだった。

何故ならその頃、僕は、今で言うところの、熱烈な〝Gunヲタ〟というやつで、その熱は、中学、高校の1、2年くらいまで続いたと思う。

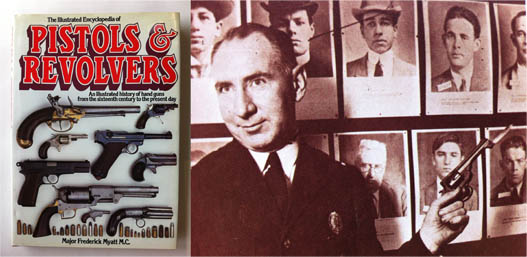

例えば、小林源文のような特殊なジャンルを除いて、一般少年漫画として、これ程、本格的なマニア心をくすぐる作品は、はっきり皆無であった。

大体、当時(80年代初頭)というのは、今では考えられないくらい、その手の情報が希少で、なんせ情報源といったら第一に『月刊Gun』、当時、創刊になったばかりの『月刊コンバットマガジン』、そして後述する映画(主にアメリカ映画)を食い入るように観るくらいが全てだったのである。

銃器が主役的に登場する漫画といっても『ゴルゴ13』がM16A1で狙撃してみたり、『ドーベルマン刑事』で日本の警察がシングル・アクションのルガー・ブラックホークを使っていたりと、少し銃を知っているリアル指向のガキにとってそれは、片腹痛いものばかりであった(そうした中では、一昔前のアニメ『ルパン三世』ファースト・シリーズなんかは相当、真っ当なものだったなぁ)。

しかし『優しい鷲JJ』の何が凄いって、さり気なく、パイソンとダンウエッソンを描き分けていたり、M16と思いきや、AR15だったり、当時、恐らく初めて『月刊Gun』誌に紹介されたばかりのルガー・レッドホークをいち早く登場(頻発)させていたり、これもその頃ちょうどモデルガン化されたばかりのニュー・レミントンM31RSメタルストック・モデルを飛浪の相棒〝ハマの素ローニン〟(僕が望月漫画の中で、最もお気にのキャラ)に持たせていたりと、それはもう、凄い数の銃器・兵器を登場させ(当時の僕にもよくわからなかったアサルト・ライフルなど多数)、しかもそれらを恐ろしいまでに描き分けているではないか!!

そもそもあの頃、S&Wチーフス・スペシャルとコルト・ローマンを正確に描き分けられる漫画家なんか他にいたんだろうか?

また、更に言うと、この作品において最も特筆すべき、僕を狂喜させた銃器とは、主人公、飛浪が携行する二挺拳銃、エンフィールドNo2MkⅠ(劇中ではナイフ付きカスタム)であった。この銃は大戦下のイギリス軍制式拳銃で、どちらかといえば珍しい元折れ式リボルバーである(解らない方、気にせんでつかあさい)。

今から冷静に考えれば、あんな野暮ったく、歴史の遺物のような銃を二挺も腰に差しているなんてケッタイな話だが、しかし、これはまだ、マルシン製のモデルガンが出る前の話で(これより遥か昔、黒塗り金属時代に出ていたとされるモデルガンは名作と言われていた)、実際、僕の知る限り、この銃が映画で目立って使われたのも、ジャン=ポール・ベルモンド主演『ラ・スクムーン』とデヴィッド・ボウイ主演『地球に落ちてきた男』(ステージ・ガンの設定)くらいしか観たことがない。

要するに、当時はかなり強力にマニアックな部類の小道具だったわけである(この暫く後にマルシン製が発売されたが、実は『優しい鷲JJ』の影響があったからではないかと僕は勝手に考えている)。

いやはや、恐るべきは望月ワールドであった。 →素敵なファンサイト「月刊 望月三起也」はこちら!

さて、ここ迄、ちょろちょろ出てきた「モデルガン」というワードだが、言うまでもなく、ガンマニアとは概してモデルガン・コレクターと同義のものである。

特に70年代、80年代というのはアクション映画などの影響で、「モデルガン・メーカー」と呼ばれるものが乱立していたわけだ。まあ、現在のガスガンなんかの前の文化なんだな。

主なメーカーは、MGC、ウエスタンアームズ、国際産業(コクサイ)、マルシン、CMC、ハドソン産業。

この業界は現在では、継続している者、廃業した者、復活した者と、様々なようだ。

どうせだから、その頃の〝鉄砲小僧〟がどんなお宝を携えていたのか、サブカル文化史的に記録する意味で、ここに挙げてみよう。

・MGC製

コルトM1911A1ガバメント(ABS)、S&W M29(ABS)、旧コルトM16A1、新コルトM16A1、レミントンM31RSライアット・ショットガン・メタルストック、M1カービン、イングラムMac11

・コクサイ製

コルト・ピースメーカー・キャバルリー(金属)、コルト・パイソン(金属)、コルト・ローマン(金属)、コルト・ダイアモンドバック(金属)、コルト・ローマン(ABS)、S&W M10ミリタリー&ポリス(ABS)

・ウエスタンアームズ製

コルト・ピースメーカー・シビリアン(ABS)

・マルシン製

ベレッタM84(ABS)、ブローニング1910(ABS)、エンフィールドNo2MkⅠ(ABS)

・CMC製

S&W M36チーフス・スペシャル(ABS)

・鈴木製作所製

コルトM1911A1ガバメント(ABS・僕はこれで初めてショートリコイル機構を体感した・解らない方、気にせんでつかあさい)

・ハドソン産業製

南部十四年式(金属)、MADMAXソードオフ・ショットガン(ABS)

・タカトクトイス製(ソフトエアガン)

SS-9000(当時はBB弾ではなく、てるてる坊主型の弾だったので、先端に平火薬を付け、隣ん家の壁にバンバン着弾させ、怒られたものです)、SSオートマグ

それともうひとつ、モデルガンの絡みでいうと、僕は〝ステージガン〟に対する一つの具体的な思い出があった。

ステージガンとは、既成のモデルガンを改造し、映画やテレビドラマの劇中で使用されるものの総称である(発砲シーンのアクション、寄りのカット撮影用など、使用目的によって使い分けられている)。

僕が最も銃器にはまっていた中学生時代、住んでいたのは、たまたま日活撮影所の近辺だった。

「日活」といえば言わずもがな、アクションもので一時代を築いた映画会社であり、宍戸錠や石原裕次郎や小林旭や赤木圭一郎などと共に、劇中に登場するステージガンの数々が〝日活コルト〟などと愛称で呼ばれたのも有名な話しだ。

しかし、僕らの時代は既に映画(スタジオ・システム)は斜陽であり、代わって隆盛を誇っていたのはテレビの刑事アクションもの、その代表格は石原プロモーションの『太陽にほえろ!』や『西部警察』であった。

特に『西部警察』は日活撮影所付近でロケしているのを度々、見かけた。

それに加えて一時は、放送第一話に登場する装甲車が撮影所前に飾られていたり、街の何処にパトカーや劇中登場車輌(改造スカイラインや〝サファリ〟)が隠されているかを、僕ら悪ガキ共は良く知っていた。

それどころか、ここからはもう流石に時効と思うから告白するが、実は僕は、夜中に度々、家を抜け出し、無人の撮影所内に忍び込んでいたのであった(裏から忍び込める秘密のポイントを僕はきっちり見つけ出していた)。

何のためかといえば、それは先だって『西部警察』の小道具置き場らしいブースを発見していたからだ。

何故、それが『西部警察』らしいと言い切れるかというと、そこはショーウインドーのようなガラス張りになっていて、何故か、何時行っても大抵、これ見よがしに銃器類が並べてあった。そしてその中になんと、大門(渡哲也)が初期に使っていた、例の、木製ピストルグリップ型M31RSショットガンがあったのである。

つまり、僕はそれらを夜な夜な拝みに行っていたわけだ。

しかし結局、それらに触れてみることは叶わず、指を咥えて見ているしかなかった。

そんなある日、例によって僕は友達と、撮影所から遠からずの場所で、ドンパチなどやって遊んでいた(この頃は僕に限らず、メディアの影響で、ちょっとしたドンパチ・ブームであった)。

すると、向こうから原チャリに乗ったお兄さんがやって来て、ねえ、君たち、君たちぐらいのこれこれこういう子がこっちへ来なかった?と尋ねる。「知りません。何かあったんですか?」と聞くと、「うん、撮影用のものをちょっと盗られちゃったんだ」と言って、また直ぐ行ってしまった。

それから幾らか時間が経ち、宵闇に暮れた頃、少し別の場所で、今度はふらふらママチャリに乗った奴と出くわした。可笑しなことに、前籠に覆面パトカー用のパトライトを載せている。

何だこいつ、と思ってよく見たら、(確か)クラスは違うが、ちょっと知ってる奴だった。

「よお!」ということになり、何してんだ?というと、これ見ろよ、とすかさずこいつが差し出したものが、一挺のモデルガンだった。

これ何だ?と聴いたら、撮影所からパクってきたという。彼の言うには、「ハングマン」のところからだと言っていた(「ハングマン」とは当時、放送されていたテレビシリーズ『ザ・ハングマン』のことで、現代版『必殺仕事人』みたいなストーリーのドラマだった)。

実に、これこそが、後にも先にも、僕が手にした唯一、〝本物の〟ステージガンであった(呉々も、実銃ではありません)。

これが実際、どういうものだったかというと、まあ一見、単なるMGC製の「ハイウェイパトロールマン」(ABS)なんだけど、確かにバレル(銃口)を塞いでいるべきインサートが無く、シリンダーもきっちり筒抜けで、ダミーカートが装填できるようになっていた。

僕はその辺、あまり詳しくないが、恐らく、電着発火式のアクション用に利用するものではなく〝寄り〟や中景用の見せ駒だったのではないかと推察される。

ともかく、僕がハードなGun狂と知っていた奴は、銃とパトライトをセットで(確か)3000円くらいで買わないか?と持ちかけてきた。言うまでもなく、ビジネスは即決した(今考えれば彼は、それがただのモデルガンではないことに気付いていなかったように思う)。

後日、僕はその重大な(?)ブツを学校に持って行って、ご丁寧に解説し、盛大に自慢した。

そして体育の時間が終わり、教室に戻ってみると、それはあっさり消えていた。

抱かれたものはすべて消えゆくのだった。

以上が事の顛末である。

実は今回、これを書くにあたって、何気なくウィキペディアで「MGC ハイウェイパトロールマン」の項目を見ていたら驚いた。実はこのモデルは度々、ステージガンとして作品に登場し、『太陽にほえろ!』や渡哲也主演映画『ゴキブリ刑事』や、それより何より、実写テレビシリーズ『ワイルド7』にも使われたらしいのである!!

て、ことは、もしやあれも…!

てなことで、イイ落ちついたなぁ(乙)。

それにしても、〝銃〟とは不思議なものである。

男子であれば、皆、多かれ少なかれ、ある程度、銃に魅了されるものだが、しかし、日本のように銃規制が徹底された国で、尚且つ、銃器に魅了されるというのは、実は銃そのものに対する偏愛というより、殆ど映画やその他の映像(特定の表現スタイル)に対する、ある種のフェティッシュが根底にある。

確かに、単に、表現としてのアクション・シーンにまつわる〝小道具〟に根ざしたGun好きと、銃そのものの質感や機構や歴史文化へのアカデミズムを収斂させてゆく真の銃愛好家との間には、実に大きな開きがある。

僕の見たてでは、「コルト・パイソンが好きなんです」という人は昔から、ほぼ例外なく前者である(勿論、良い悪いの話しではないが。因みに、パイソンというのは実際は、贈答品みたいな、極端に高価なコレクション用と言われている)。

しかしながら、例えどんなにコアなマニアであっても、こと、我が国に於いては、いきなり実銃に対する愛着から入る向きは、実勢的に、ほぼ皆無だろう。

つまり、その入り口の典型は、やはり、どう考えたって、映画に代表される〝虚構〟なのだ。

例えば僕の場合い、そもそもどんな虚構の影響で、銃というものの魅力に目覚めたかというと、やはり原風景としては、ご多分に漏れず、西部劇のガン・ファイトであった。子供の頃、親と一緒にテレビで観た『シェーン』や『荒野の七人』。

やがて、また少し違った視点でクリント・イーストウッドやフランコ・ネロやジュリアーノ・ジェンマのマカロニ・ウエスタンの殺伐たるカタルシスを憶え、終いにイーストウッドのリアルな次世代西部劇『アウトロー』に心酔してからは、コルト・ピースメーカーよりコルト・ドラグーンに惹きつけられるようになった。

また、イーストウッドといえば、勿論、『ダーティーハリー』シリーズの影響無くして、Gunカルチャーを語ることはできないが、逆にこれの功罪として、当時、何でもかんでも「44マグナム」という風潮をつくり、銃というものの精確な理解を阻んでナンセンス化してしまったことは否めない。

イーストウッドでいえば他に『ガントレット』なんて作品も、その手の鑑賞者向きだったなあ。

また、当時のGunヲタにとって避けては通れなかったのはやはり、スティーブ・マックイーンだろう。特に『ゲッタウェイ』と『ハンター』は、やたら僕らの話題に登っていたと思う。

更に、銃が主張する傑作としては、僕的には『俺たちに明日はない』『狼たちの午後』『狼よさらば』『タクシードライバー』といった、単なるアクションものとは呼べない問題作や、また『ディア・ハンター』『地獄の黙示録』『ランボー』あたりの、強烈にネガティブな戦争ものにさえ、幾分、捻じれた欲求によって少なからず影響されたと思う。

この他、海外のテレビ・シリーズ『コンバット』『ポリス・ストーリー』『刑事スタスキー&ハッチ』『白バイ野郎ジョン&パンチ』なんかの再放送は欠かさずチェックしていた。

一方、国産はというと、僕らの世代は何と言っても松田優作である。『蘇る金狼』、そして、そういう意味では僕に最も影響を与えた金字塔的作品、『野獣死すべし』(事実、僕がモデルガンを買うようになった直接的原因は、この作品を観たからだった。因みに、初めて買ったモデルガンはコクサイのコルト・ピースメーカー・キャバルリー)。

テレビ・シリーズで言えば、実は先述の『西部警察』よりも、その原型となった『大都会PARTⅢ』の方がハードで好みだったなあ(当時、壁にポスター貼ってたし)。

まあ、ざくっとではあるが、大体このような作品を観ては、あの銃は何だとか、このシーンはよかったとか、鉄砲談議に花を咲かせるのが僕らガン・フリークの正しい楽しみ方であった(この頃、僕と最も志を共にした〝戦友〟は、何れアメリカに渡ってガン・スミスになるという巨大な野望を語っていたものだが、ずっと後になって再会したら、サッシの営業マンになってて、僕はがっかりした)。

さて、物事には始まりがあれば終わりがある。

僕の銃器に対する狂熱時代も、やがては一区切りついたのであった。

その具体的きっかけは、モデルガンに対して興味が失せたこと。

どういうことかというと、僕は最終的に、モデルガンというものにシンプルな結論を出した。

その結論とは、例えどんなに精巧に表面を模してみても、所詮、プラスチックや亜鉛合金の銃は銃ではない、というものだった。

結局、僕は、銃に対する偏愛をこじらせ、意識を限りなく〝実銃〟の方に向かわせてしまったのだった。

その結果、レプリカでは満足できなくなった。

一概にレプリカといっても、例えば戦車や戦艦のようなものならいいのである。何故なら、実物が既に存在しないか、あっても、そんなものを個人が所有することは予め不可能だから、そのためにスケールダウンし、手もとに飾ることには一応、モチベーションがある。

しかし、銃の場合い、あくまで日本に無いというだけで、この世に、個人が所有できるかたちで確かに存在している。これがどうにも割り切れない。

しかし、一方で、マイケル・ムーアの主張に頷くまでもなく、如何にその筋のマニアであっても、まさか、日本の銃砲規制を全面解除すべき、という危険思想を持っている人もまずあるまい。

僕にしたってそんなことは、万に一つもあってはならないことと硬く信じている。

日本をアメリカのようなエゴの地獄にしてはならない。

しかし、にも拘らず、実銃に対して強烈に惹きつけられるのは、ある種の悪魔崇拝と言ってもいいと思う。

言うまでもなく、純粋な銃器に対する興味や研究とは、暗黒の歴史、死の文化史を指向し、垣間見ることである。これをまともに考え、突き詰めてゆくと、やはりそこには、かつて僕らが夢想した、虚構としてのカタルシスとは幾分、違った手触りのものが見え始める。

しかもそれは、日本という理想的な治安環境を享受する以上は、決して触れることのできないアンビバレントな夢だ。

この矛盾に引き裂かれる形で、結局、僕は欲望を収束させたのだった。

そしてまた、ロバート・ロンゴの作品『ボディーハンマー』が語りかけるように、現実的には銃とはまず、〝撃つ〟前に〝撃たれる〟ものなのであった。

初期マルシン製。

『優しい鷲JJ』に登場した、ナイフ付きカスタム・エンフィールドのようなものが実在したことを知った(写真の

銃自体はエンフィールドの原型、ウエブリー&スコット)。

影響されて購入。右下はジュリアーノ・ジェンマの直筆サイン。小銭入れの中には勿論、「荒野の1ドル銀貨」が…。